Claude Louis-Combet, « Marinus et Marina »

« Les nuits, si brèves qu’elles fussent, dans la solitude de sa cellule, étaient, pour Frère Marinus, des moments de profonde misère. Longtemps, il fut hanté du désir de regarder son corps, d’en toucher les formes, d’en respirer les odeurs et comme de l’épouser et de communier à son essence par les gestes de la caresse... Comme tous les Frères, Marinus couchait dans la robe qu’il avait portée le jour, dans laquelle il avait transpiré et dont il avait éprouvé la rudesse dans toutes les activités de la journée. La nuit, en dépit de la fatigue qui le poussait au sommeil, le jeune moine ressentait la réalité de ce vêtement sur son corps comme une charge accablante et odieuse. Son ventre brûlait, ses seins étouffaient, toute sa chair tremblait de l’attente d’être retrouvée, reconnue, aimée, apaisée. Couché sur le dos ou recroquevillé sur lui-même, Marinus, hors de tout regard et délivré de la contrainte extérieure qui l’obligeait à tenir son rôle, n’était plus que Marina. Il était cette douceur de la peau, cette tendresse de tous les membres, cette rondeur obscure au-dedans de son ventre, à la fois close et ouverte, tendue et creusée, dont le sexe formait le signe étrange et fascinant. Autrefois, Marina ne se distinguait pour ainsi dire pas de son corps. Les fêtes intimes auxquelles elle s’adonnait, dans la clarté de la pleine lune ou au lever du soleil, accomplissaient sur un mode majeur ce que le bonheur quotidien d’exister n’avait cessé de préparer : un accord parfait de l’être avec son plaisir. Et c’était sans honte et sans remords qu’elle s’offrait aux puissances cosmiques dont la présence lui était tout aussi sensible, tout aussi proche qu’à d’autres moments celle du Christ, de la Vierge et des Saints qui emplissaient d’or et de couleurs tout l’espace de l’église. Sans le savoir et parce qu’elle obéissait spontanément à son désir, Marina, toute chrétienne qu’elle fût, perpétuait pour elle-même le vieux paganisme de sa race. Et il n’y avait là aucune source de conflit entre elle-même et elle-même. Cependant, depuis son départ pour Maria Glykophilousa, depuis que la parole d’Eugène s’était insinuée dans sa propre prière, quelque chose s’était brisé au fond de cette innocence. Et désormais, le corps de Marina, nié dans le monde des réalités claires, n’avait d’autre existence que nocturne et d’autre sens que celui d’une protestation d’identité. De Marinus à Marina, la distance s’était instituée et le désaccord était désormais consacré entre eux. Le désir et le plaisir qui, naguère, unifiaient l’être, à présent le dissociaient. Et le corps de Marina s’exaspérait dans sa propre douceur et la volonté de Marinus se durcissait dans le refus.

Longtemps, Marina avait poli ses mains à l’aide de ces huiles parfumées, venues de Byzance et dont Irène lui avait appris l’usage. Et elle avait aimé tailler et limer ses ongles et les enduire de vernis bleu ou de paillettes d’argent. Et comme elle avait beaucoup rêvé sur elles et les avait exercées aux rites du plaisir, les mains de Marina avaient l’allure de hautes dames, très distinguées, avec lesquelles on doit prendre d’infinies précautions et qui, elles-mêmes, ne se dépêchent qu’aux actes subtils et aux délicats carrefours de la sensualité. Ces mains déliées pour les entreprises d’Eros et que bien des courtisanes eussent enviées, Marinus mit, à les dompter, une longue patience et un sens hautain de la privation. Il leur fit quotidiennement subir l’épreuve des rudes travaux de la vie monacale. Elles durcirent, épaissirent, se tannèrent dans les rapports de force qui les lièrent aux choses et dans la rigueur toute fruste des saisons. Peu à peu — mais ce fut une transformation qui s’étala sur le cours de plusieurs années —, elles se déshabituèrent d’aller quêter la tendresse du corps de la femme, elles prirent leurs distances non seulement par rapport aux points de plaisir les plus sensibles, mais par rapport à la totalité charnelle. Et la femme, ainsi que Marina l’avait pressenti dès le premier jour, n’eut finalement plus de mains. Ayant désappris la caresse, les mains de Marinus, cessant d’être en proie, furent en prise, dans l’empire sans ombre des outils, des ustensiles et des mille et une activités que les besoins du jour dirigent, hors de soi, vers le monde apaisant des choses claires.

Dans le cheminement spirituel que fut, pour Marinus, le dépouillement de sa féminité, les sensations, sentiments, rêveries et préoccupations de toute sorte qui avaient trait à la menstruation représentèrent un obstacle majeur et comme un temps, rythmiquement renouvelé, d’hésitation sur soi-même, d’incertitude sur le sens de l’aventure et, par là même, de plus grande vulnérabilité. Au malaise physique et à la nervosité inhérents à cet état, s’ajoutaient, pour Marinus, la difficulté où il se trouvait de dissimuler cette expression irrépressible de son corps féminin et la nécessité de renforcer sa vigilance. Il lui fallait se procurer les chiffons nécessaires pour se protéger, il lui fallait ensuite les faire disparaître sans attirer l’attention des autres Frères. Et c’était, chaque mois, un temps de ruse et d’astuce — cependant que, dans la profondeur de son corps, son sexe de femme prenait une dimension de présence face à l’évidence de laquelle les résolutions les plus héroïques paraissaient radicalement compromises. Il y avait ainsi, régulièrement, un temps pendant lequel Marinus avait souci de son sexe, où il devait éponger, laver et, plus que jamais, occulter cette chair ouverte dans sa chair qui représentait désormais, dans la solitude de son secret, l’essentiel de son visage de femme. »

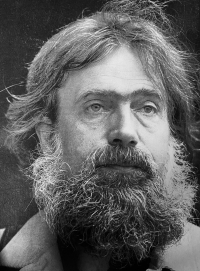

Claude Louis-Combet

Marinus et Marina

Collection Textes, dirigée par Bernard Noël, Flammarion, 1979