Vélimir Khlebnikov, « La famine »

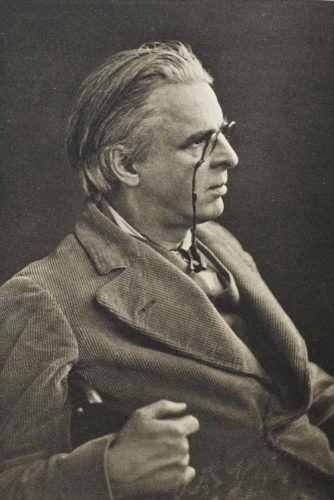

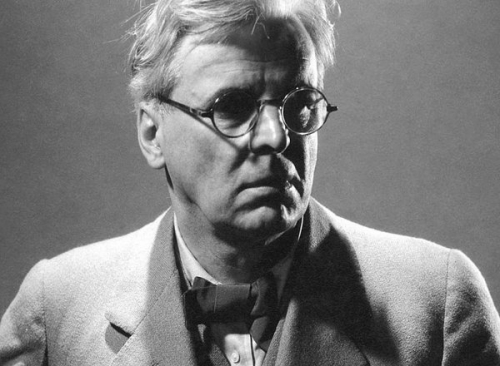

Vélimir Khlebnikov par Vladimir Maïakovski, 1913

« Pourquoi cerfs et lièvres galopent dans les bois d’automne

s’éloignant au loin ?

Les hommes ont mangé l’écorce du tremble

les pousses vertes des sapins

Femmes et enfants errent dans les bois

ils cueillent des feuilles de bouleau

pour faire de la soupe aux choux de la soupe froide du borchtch

Sommités des sapins et mousse tendrement argentée –

nourriture des bois

Les sapins rendront les dents semblables à celles du cerf

“Plus de glands ! Les hommes ont mangé tous les glands” –

sautillait se plaignait l’écureuil

Dans les bois taupes et souris ont disparu

nulle part le renard ne peut attraper la volaille

La femelle du lièvre fuit mécontente –

le chou a disparu des potagers

Les enfants éclaireurs de nourriture

errent dans les bosquets

grillent sur des feux les vers blancs

les grandes mauves des bois et les chenilles grasses

les vers gras des lucanes

ils les déterrent et se les mettent sous la dent

cuisent de petits pains d’arroche

la faim les fait courir après les papillons

Et les petits enfants gazouillent doucement comme font les enfants

ils parlent d’autres temps

leurs yeux en énorme tache sombre

Pour que la famine regarde à travers les visages d’enfant

comme un maître barbu

Les petits enfants fondent

Leurs bouches sont devenues énormes se sont étirées jusqu’aux oreilles

leurs yeux comme des cernes bleus ou noirs

brillent en cercle sur les visages comme un miroir lisse

l’arête du nez s’est affinée

pointue comme un canif avec son extrémité blême d’oiseau

Les enfants dans la forêt

brillent face au monde comme un cierge blanc près du cercueil

Tous se sont perdus dans la contemplation ravie

d’un lièvre qui tendrement bondissant

galope dans les bois

comme à l’apparition d’un esprit lumineux

Mais il s’enfuit vision légère

le bout de son oreille faisant une tache noire

Et les enfants longtemps sont restés par lui fascinés

C’est un repas copieux qui s’est envolé

Si on avait pu le rôtir et le manger !

Feuille douce savoureuse d’entre les savoureuses

petite herbe douce plus douce que craquelin

“Regarde un peu un papillon là-bas est passé” –

“Attrape-le course-le et ici un bleu” –

Un garçon dans la rivière a attrapé

trois grenouilles

grasses grosses et vertes

“Mieux que le poulet ” –

disait-il à ses sœurs réjouies

Le soir les enfants se réuniront près du feu

et mangeront ensemble les grenouilles

en babillant doucement

Et peut-être aujourd’hui il y aura une soupe de papillons »

1921

Vélimir Khlebnikov

Œuvres — 1919 – 1922

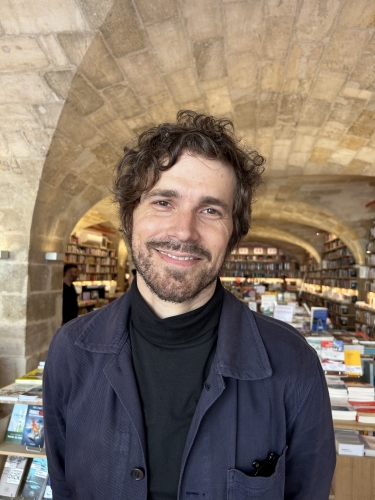

Traduit du russe préfacé et annoté par Yvan Mignot

coll. « Slovo », Verdier, 2017

https://editions-verdier.fr/auteur/velimir-khlebnikov/

Depuis sa parution, en 2017, ce livre ne quitte pas mon établi. La puissance de l'écriture de Khlebnikov me sidère — et donc la traduction d'Yvan Mignot — et je ne suis pas loin de penser comme Jakobson qu'« il était, pour le dire en un mot, le plus grand poète du monde en notre siècle ». Du moins un des plus importants, un des plus inattendus, un des plus neufs qui soient encore aujourd'hui.