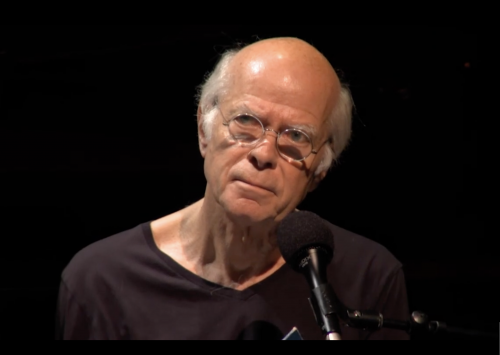

Pascal Quignard, « Tout en haut de la maison de l’Yonne… »

dans le jardin de la maison de l'Yonne, 6 août 2024 © CChambard

« Tout en haut de la maison de l’Yonne il y a une pièce extrêmement petite et mansardée. Le lit y est étroit, il fait quatre-vingts centimètres de large. Il n’y a que quelques briques par terre qui constituent un dallage maladroit. Les murs sont nus. Les poutres elles aussi, je les ai laissées grasses de suie, d’odeur de feu, et nues. C’est tout. La “table de chevet” ce n’est que la brique qui dépasse du mur et j’y dépose ce qui reste de moi : une clé USB. Car c’est ce qui restera de moi. Je me dis : “Ma vie fut moins volumineuse qu’un crâne ! Même le bec d’une corneille l’eût contenue !” Les pétales d’une anémone eussent suffi à l’empaqueter. Ce qui est le plus joli, dans la minuscule soupente, est l’ampoule ronde qui pend et qui éclaire les pages — à laquelle se substitue dès les premiers mouvements de l’aube le velux qui surplombe la tête du lit et par lequel le soleil tombe à pic. Il arrive souvent que l’âme oublie d’éteindre alors que tout est inondé de lumière. Il faut y prendre garde mais on n’est pas très loin de l’autre monde alors. On n’est jamais très loin ni de l’autre monde, ni de l’autre temps. Il m’est arrivé d’oublier de sentir à quel point j’étais heureux dans les bras de celle que j’aimais. Il m’est arrivé d’oublier l’intense fidélité corporelle qui fait le fond de l’amour et qui remonte à si loin. Qui fait l’extrême intimité. Qui fait son audace soudaine. Car toutes les audaces animales, orificielles, remontent du jardin sauvage du paradis. »

Pascal Quignard

« Montaigne », in Compléments à la théorie sexuelle et sur l’amour

Collection Fiction & Cie. Seuil, 2024