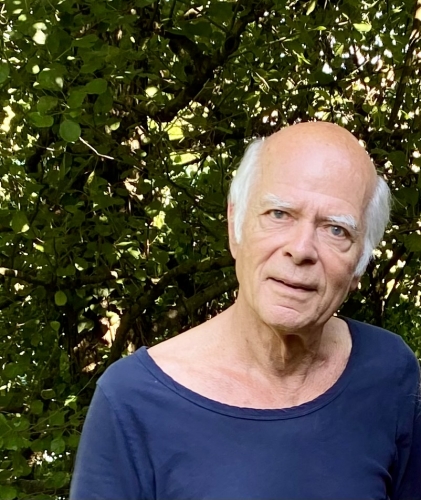

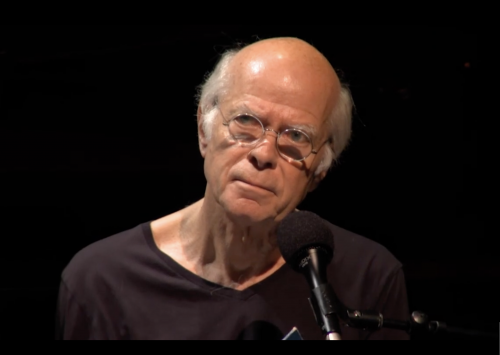

Pascal Quignard, « Refugium »

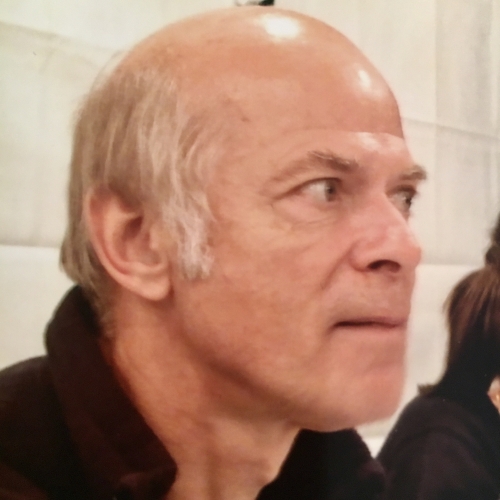

© : CChambard

« Soudain j’en suis sûr. Je le sais. Je n’ai plus le choix. Il faut que j’aille travailler là-haut. Il faut que je me sépare de ceux qui sont en bas. Il faut que, dans l’impatience d’être seul, je saute hors du monde.

C’est comme le hourvari dans la forêt : Le chevreuil anxieux soudain saute hors de la voie pour ne plus être repéré, pour ne plus être pourchassé, pour ne plus être sonné, pour ne pas mourir.

« Là-haut » est une petite chambre sous le toit. Ce n’est qu’un matelas d’enfant de quatre-vingts centimètres de large sous un Velux. Et ce n’est qu’un vieux corps nu qui, chaque jour, au milieu de la nuit, se glisse sous le drap, se glisse sous le ciel, se glisse sous la lune, se glisse sous les nuages qui passent, se glisse sous l’averse qui crépite. Si un jour je ne me rends pas là-haut, si un jour je ne me retranche pas des autres hommes, des malaises surviennent et l’envie de mourir remplace l’envie de fuir. Si je vais ne serait-ce qu’une seule heure là-haut, dans mon lit de silence, ne voyant que l’immense profondeur céleste par l’espèce de chien assis qui offre sa lumière à la page, mes maux se dissolvent, la paix gagne, l’âme s’ouvre, je ne souffre plus de rien, je m’oublie, l’intérieur de la tête non seulement se dégrise mais s’effrite, mon âme devient transparente, translucide, sinon lucide, sinon devineresse.

Siècles, familles, enfants, nations se dissolvent là-haut.

Page du ciel toujours lisible entre les tuiles et les rebords de zinc.

Les nuages aux mille formes qui défilent au travers de ce rectangle - de ce petit templum qui ajoure le plafond et qui perce le toit - projettent leurs ombres sur la feuille de papier, sur le plancher de bois blanc, sur la blancheur du drap, même sur la couverture de laine polaire légère.

Ce lieu, ce mouchoir de lieu, ce sudariolum de lieu, changer la bouteille d’eau, changer l’ampoule nue qui pend au bout de son fil qui éclaire admirablement la page lue ou la page qui s’écrit, laver les draps, les petites boîtes contenant les recharges d’encre par terre pour les stylos, faire le ménage, chaque dimanche, au terme du travail, comme une pauvre messe, au moins laver avec une éponge imprégnée d’eau de Javel le sol de lattes blanches pour le plaisir des petites narines retroussées des chats qui en assurent l’inspection méticuleuse à chaque crépuscule, travailler dans ce lieu, rendent ma vie nécessaire, plus modeste, plus désenténébrée, plus offerte, plus simple.

Ma vie devient plus claire tant elle se fait plus simple, mon corps plus maigre se fait plus absent, mon esprit plus vide, plus avide. »

Pascal Quignard

Mourir de penser – Dernier royaume IX

Grasset, 2014

Pascal Quignard est né le 23 avril 1948.