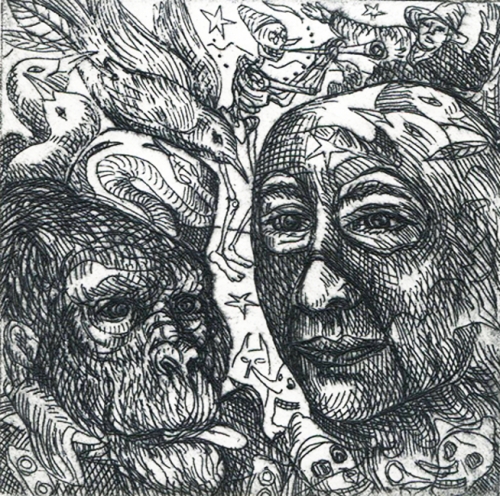

Georges Bataille, «Abattoir»

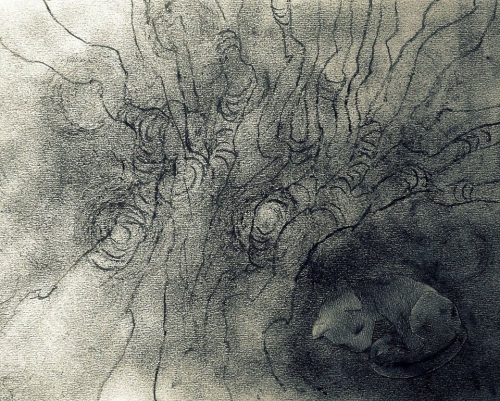

Francis Bacon, Carcasse de viande et oiseau de proie, musée des Beaux-Arts, Lyon.

L’abattoir relève de la religion en ce sens que des temples des époques reculées (sans parler de nos jours de ceux des hindous) étaient à double usage, servant en même temps aux implorations et aux tueries. Il en résultait sans aucun doute (on peut en juger d’après l’aspect de chaos des abattoirs actuels) une coïncidence bouleversante entre les mystères mythologiques et la grandeur lugubre caractéristique des lieux où le sang coule. Il est curieux de voir s’exprimer en Amérique un regret lancinant : W. B. Seabrook* constatant que la vie orgiaque a subsisté, mais que le sang de sacrifices n’est pas mêlé aux cocktails, trouve insipide les mœurs actuelles. Cependant de nos jours l’abattoir est maudit et mis en quarantaine comme un bateau portant le choléra. Or les victimes de cette malédiction ne sont pas les bouchers ou les animaux, mais les braves gens eux-mêmes qui en sont arrivés à ne pouvoir supporter que leur propre laideur, laideur répondant en effet à un besoin maladif de propreté, de petitesse bilieuse et d’ennui : la malédiction (qui ne terrifie que ceux qui la profèrent) les amène à végéter aussi loin que possible des abattoirs, à s’exiler par correction dans un monde amorphe, où il n’y a plus rien d’horrible et où, subissant l’obsession indélébile de l’ignominie, ils sont réduits à manger du fromage.

* L’Île magique, Firmin-Didot, 1929.

Georges Bataille, Dictionnaire critique

In revue « Documents » n°6, novembre 1929

Repris in Documents — édition établie par Bernard Noël —,

Mercure de France, 1968