DR

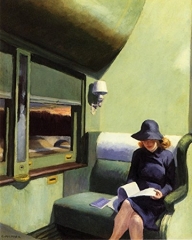

« Le manque de livres

nous conduira parfois en esprit jusqu’aux bibliothèques par un chaud après-midi, si toutefois les livres peuvent nous faire défaut au point d’entraîner notre esprit.

Car il existe un vent ou l’esprit d’un vent

dans chaque livre qui renvoie la vie

jusqu’ici, un grand vent qui emplit les conduits

auriculaires jusqu’à ce que nous croyons entendre le vent

réel

entraîner notre esprit.

En émergeant des rues, nous brisons

l’isolement de notre esprit, et nous sommes emportés

dans le vent des livres, nous cherchons, cherchons

au gré du vent

jusqu’à ne plus distinguer le vent du

pouvoir qu’il a, sur nous,

d’entraîner notre esprit

et dans notre esprit monte

la senteur, peut-être, des fleurs de caroubier

dont le parfum est lui-même une vent qui souffle

en entraînant notre esprit

au travers duquel, sous la cataracte

bientôt à sec

la rivière roule, tourbillonne

calme jadis.

Épuisé d’avoir, ces derniers mois, cherché

des rues inutiles, des visages repliés contre

lui comme le trèfle au crépuscule, quelque chose

l’a réconcilié avec son

esprit .

dans lequel les chutes invisibles

tombent et s’élèvent

et croulent encore — sans fin, croulent

et recroulent en grondant, reflet

non point des chutes mais de leur incessant

tumulte

Quelle merveille,

ma belle que ceux, impuissants, qu’entraîne le vent,

qu’atteint le feu

impuissants,

un grondement qui (silencieux) submerge les sens

de sa répétition

qui refuse de s’étendre

pour dormir, dormir, dormir

sur son lit sombre.

L’été ! c’est l’été

-- Le grondement dans l’esprit est

incessant

Le dernier loup fut tué près de Weisse Huis en l’an 1723

Les livres nous reposeront parfois du

grondement de l’eau, qui croule

et s’élève pour crouler encore, emplissant

l’esprit de son reflet

pierre branlante. »

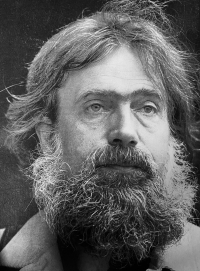

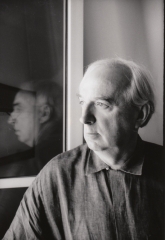

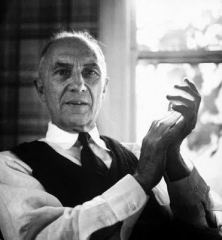

William Carlos Williams

Paterson (publié entre 1946 et 1958)

Traduit de l’américain par Yves di Manno

Préface de Serge Fauchereau

Coll. « Textes », Flammarion, 1981, 2e édition, revue et corrigée : Corti, 2005

http://www.jose-corti.fr/titres/paterson.html

La version ici recopiée d’un extrait du chapitre III La Bibliothèque est celle de la première édition.

Nous ne pouvons que conseiller au lecteur de voir l'épatant — culte déjà — film de Jim Jarmusch, Paterson, qui fait très précisément référence au livre de William Carlos Williams & au poète Ron Padgett. Vous trouvezrez, ci-dessous, un lien vers la BA :

https://www.youtube.com/watch?v=tF19bxM6qh0