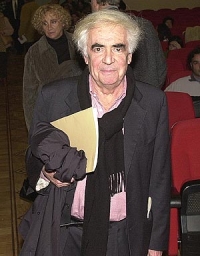

Valère Novarina, « Notre parole »

« Qui communique ? Est-ce moi qui parle ? Écoutons notre langue et comme il y a quelque chose de mystérieux dans ce mot même de personne... Et comme nous avons reçu une idée trop petite, précise, trop étriquée, trop mensurée, trop propriétaire de l’homme : “acteur social”, “particulier”, “consommateur”, “ego d’artiste”, “usager de soi”... Chacun de nous est bien plus ouvert, non fini, et visité. Il y a quelque chose de présent, d’absent et de furtif en nous. Comme si nous portions la marque de l’inconnu. Comme si l’homme était parmi toutes les bêtes le seul animal qui ne s’appartienne pas. Il y a comme un voleur en nous, une présence dans la nuit. Nous ne pouvons en parler. Nous luttons contre lui, nous lui demandons son nom et il répond par des énigmes. Nous lui demandons son nom et c’est le nôtre qui a changé. Il y a un autre en moi, qui n’est pas vous, qui n’est personne.

Quand nous parlons, il y a dans notre parole un exil, une séparation d’avec nous-mêmes, une faille d’obscurité, une lumière, une autre présence et quelque chose qui nous sépare de nous. Parler est une scission de soi, un don, un départ. La parole part du moi en ce sens qu’elle le quitte. Il y a en nous, très au fond, la conscience d’une présence autre, d’un autre que nous même, accueilli et manquant, dont nous avons la garde secrète, dont nous gardons le manque et la marque.

Dieu est la quatrième personne du singulier. Il n’y a que cette conscience d’un autre en nous, cette absence étrangère, ce souvenir d’une empreinte laissée, ce vide laissé, qui nous permettent de donner notre parole.

Lorsque cette conscience étrange en nous de l’étranger nous quitte, nous nous détruisons, nous vendons le monde, nous nous vendons. Rien ne se communique alors plus vite que la mort. Le monde est devenu si fragile qu’il se reconstruira par l’intérieur. Ce que nous avons chassé du monde cherche aujourd’hui en chaque homme son refuge. »

Valère Novarina

Le théâtre des paroles

P.O.L, 1994