Pascal Quignard, "Tout ce que je publie est le cœur de mon cœur." extrait de Critique du jugement

« J’aime ce que je fais et je paie volontiers pour continuer de le faire. La joie de composer est supérieure au tourment qui l’efface comme une ardoise magique dont l’opération de décoloration ou le progrès de la désinscription durent un mois de temps tandis que les feuilles s’amoncellent dans la boue du sol et que les pluies augmentent en volume. C’est comme l’agenouillement et la pénitence qui suivent la confession de ses fautes et le pardon qu’entraînait cet aveu dans les allées des cathédrales et le froid plein d’encens âcre et humide. Ce peu de peine pardonne les joies qu’on retire de ses vices, qu’on va pouvoir reprendre un à un, l’âme vide, et tout regret éliminé. Donner consiste aussi à rembourser toutes les dettes qu'on s'est faites même si on ne sait pas du tout quand on se les ait faites et même si on en ignorait jusque-là de bonne foi les principaux acteurs, qu’on découvre sans qu’on y ait songé, et qui sont pour la plupart tous morts. Je donne la plus grande part de mon temps (non pas l’essentiel de mon temps) à la “récréation” de créer et puis, ensuite : “Pensez ce que vous voulez mais ce que vous en pensez, cela ne compte pas beaucoup à mes yeux. Il me faut écrire ces pages avant de mourir. C’est tout”. Je paie cette indifférence de ce collier de jours et de ce pèlerinage que je fais une gourde rouge à la main et une coquille noire dans l’autre dans la banlieue de l’année qui finit.

*

Tout ce que je publie est le cœur de mon cœur. Tout ce qui voudrait le rabrouer ou le contraindre me blesse au plus haut point. Or, je ne puis me protéger de ces blessures car je ne veux point quitter ce qui les passionne. Préserver un cœur singulier — le battement singulier d'un cœur singulier — vaut tous les sacrifices.

*

Ne plus lire les comptes rendus qui paraissent dans les colonnes pâles de la presse ou sur le cadran bleuté des téléphones ou les écrans noirs des tablettes numériques.

Rilke : « Je n’ai pas besoin d’entendre parler de ma passion. Je détesterais voir rassemblés et imprimés les jugements des autres sur la femme que j’aime ».

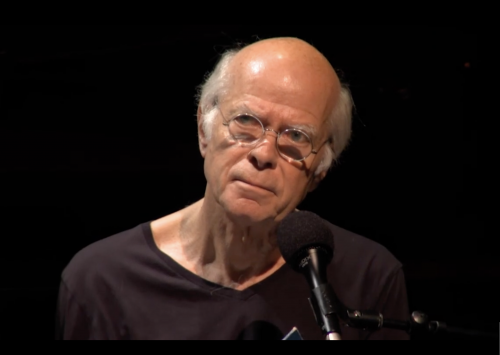

Pascal Quignard

“Les expiations mystérieuses”, extrait

in Critique du jugement

Galilée, 2015

Pascal Quignard vient de publier un livre merveilleux, Compléments à la théorie sexuelle et sur l‘amour, dans la collection Fiction & Cie, aux éditions du Seuil. J'y reviendrai.

Il vient de créer samedi 27 janvier, à la Philarmonie de Paris, un si beau récit-récital, Fauré ou le dernier amour, avec l'épatante Aline Piboule au piano (ici un Gaveau de 1929, dont c'était le premier concert depuis sa restauration).

Afin de passer un moment avec quelques fondamentaux de son travail, j'ai recopié ceci.

Bonne lecture aux amis.