Lettre polonaise sur la misère intellectuelle en France

« Auschwitz

Après une heure de visite, extraordinaire fatigue. Ce n’est pas l’émotion, non. C’est plutôt le dégoût, un mélange d’ennui et de dégoût, mais il faudrait parler d’ennui et de dégoût absolus comme on parle d’amour absolu — ennui et dégoût qui font un instant regretter vraiment l’absence de dieu, souhaiter à nouveau et de toute son âme qu’existe une Toute-Puissance : lui cracher à la face. Nulle révolte ; il n’y a rien contre quoi se révolter. Il n’y a même pas à comprendre. Et rien à défendre. Rien n’a d’intérêt. Seul satisferait le Dieu sadique, sous les coups duquel on aurait plaisir à mourir.

Dans le film de Resnais*, la caméra fait faire au regard l’abominablement longue ascension de la montagne de cheveux de femmes et lorsqu’elle arrive au faite, on suffoque. La masse de cheveux est ici donnée d’un coup. Ce n’est plus l’horreur nue, la pitié sublime. C’est l’accumulation de quelque chose d’immonde sur des profondeurs infinies, la vermine fourmillante d’une voûte céleste où la vue se perd. Masse écœurante, qui fait monter un écœurement de tête indicible, une ineffable envie de vomir ses entrailles de tête. (Si l’on se détourne, une autre vitrine expose à côté des brassières d’enfants.)

Après la projection du film de Resnais, je m’étais déjà retrouvé, fin d’après-midi en juin, dans le brouhaha heureux de la foule des Champs-Élysées, en enfer. L’humanité entière mise en accusation, le visage humain dégradé, ce que je venais de voir allait infiniment plus loin qu’une preuve contre les seuls nazis. Tout le monde était capable de cela. C’était là véritablement notre œuvre, inimitable, spontanée, l’œuvre de tous et de chacun, l’incontestable accomplissement du réel-rationnel indépassable, le résultat de siècles de patientes recherches, toutes les ressources de l’esprit, de l’intelligence et du cœur mises en œuvre. Ceux qui coulaient à mes côtés leur vie tranquille et bonne le long de ces berges, je venais de les voir absolument dénoncés, et moi parmi eux dénoncé avec eux. Je ne pouvais plus même adresser la parole à l’amie qui m’accompagnait, n’osais plus la regarder en face. J’avais honte, d’elle et de moi, qui savions tous deux, comme si nous venions de faire cela ensemble, cela : Auschwitz.

Me retrouvant à la porte du camp, je pense exactement : c’est ici qu’il faudrait se suicider. On m’apprendrait que beaucoup de visiteurs se tuent là, dans ces fondrières gelées, je trouverais cela normal. Vrais suicides enfin, justes, plein de sens, harmonieux, féconds, et à la mesure enfin de ce que nous vivons, nous, en ce siècle. Et je me dis : dans cent ans, nous qui avons été contemporains de cela, apparaîtrons comme des monstres froids. Nos petits-enfants ne nous comprendrons pas. Ils imagineront en nous des gouffres sans vertige, animaux impavides, qui avons supporté la connaissance de ces choses sans presque rien en dire. Car nous n’en avons presque rien dit. Cela est. Cela a été, pour nous. Et nous en avons gardé quelque chose. Cela nous a fait dire ou penser : c’est ainsi. Et nous sommes affreusement à plaindre, car il n’est pas possible que nous n’en soyons pas contaminés plus ou moins. Si c’est ainsi, il faut bien croire que c’est possible. Nous le croyons possible en effet. Mais à nos petits-enfants, cela semblera impossible. Et nous qui aurons fait comme si c’était possible, ils nous trouveront monstrueux. Cette pensée insupportable donne envie d’élever, n’importe comment, la protestation monumentale qui repousserait à l’avance le jugement des générations futures. Non, nous n’avons pas trouvé cela normal. Mais comment le prouver ? D’où probablement la pensée du suicide. Et le moment d’après — il suffit de laisser passer un peu de temps pour redevenir très “historique” — on en rabat, mais la même appréhension fait penser : heureusement que certains déportés ont su mettre à mort de leurs mains leurs S.S. dans de grandes cérémonies publiques improvisées (et même les dadais puritains de l’armée américaine laissaient faire). Preuve, pour les générations futures, que nous n’avons pas tous trouvé cela normal. Et de là : même ici donc, sur ce plan du témoignage, un mal seul peut guérir du mal, une violence entamer le règne de la violence, l’acte le plus obscur prévenir ou corriger la pire erreur. Sans quoi il ne resterait qu’à laisser bien et mal aller leur train comme depuis les origines, qu’à les laisser grandir ensemble pour jamais, côte à côte, complices, et sans contact. Ce qui est la perspective idéaliste. Et nous voilà ainsi remis sur pied, ou retombés en politique (non sans quelque pensée, rassurante mais non consolante, du genre “il faut bien vivre”). »

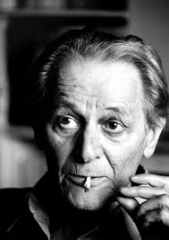

Dionys Mascolo

À la recherche d’un communisme de pensée

Fourbis, 1993

La première édition de ce texte, Lettre polonaise sur la misère intellectuelle en France, (dont on ne vient de lire ici que le début) a été publiée aux éditions de Minuit en décembre 1957. Ces réflexions de Dionys Mascolo ont pour source un voyage effectué en janvier de la même année, en compagnie de trois amis très proches : Robert Antelme, Claude Lefort et Edgar Morin, dans la Pologne d’après le « printemps en octobre », contemporain de la révolte hongroise et de son écrasement.

* Nuit et brouillard

lecture (extrait) filmée par Gérard Courant : https://www.youtube.com/watch?v=lOikXW9B2-M