« Il y a les jours dont nous sommes témoins puis, en amont de la plus ancienne souvenance, cette masse écrasante du temps inscrite dans les bibliothèques mais que nul ne se rappelle. Quelquefois nous gardons la pensée de ceux qui sont sous terre, un peu la prolongeons. Notre mémoire, nourrice marmonneuse, tâtonne parmi les restes, s’émeut en retrouvant, s’inquiète d’oublier, comptant et recomptant jours, nuits, années depuis l’orage qui battait la forêt pendant la naissance de l’enfant, siècles depuis la germination des grands arbres, millénaires depuis les débuts de l’homme entre les fougères, les premiers feux humains auraient sept cent ou huit cent mille ans. Dans la forêt aux fleurs obscures elle fut étouffée en silence comme chevreuil par un collet de cuivre. Et lui, brûlés ses sabots, traversée par les plantes sa brouette vide, la broussaille forestière a tôt effacé la dernière faulde. Leur nom ? même pas lu avec la liste litanique des morts de la paroisse que, tous les dimanches de mon enfance, le curé du haut de sa ragole agitait devant les oreilles et dont tremblait l’ombre de l’église, je devais supporter d’y entendre nommer ma mère. Mémoire : dans ma tête obscure ces armoires ouvertes ou fermées, incertaines et terribles. Les cendres seules étaient abandonnées sur place. Des bêtes, après, venaient flairer, se rouler peut-être les sangliers, dans la terre cendreuse encore tiède. J’ai posé sur ma table, sur le papier où j’écris, avec une feuille d’alisier, trois tessons de charbon de bois qu’autrefois il m’avait tendus, légers, satinés, je les fais tinter dans ma propre paume... remontent à quand ? Carbonifère de ma mémoire. Cendres datées par millénaires de nos huttes primitives en forêt. J’y retourne parfois. Malgré cette mouvante odeur, toujours, de chèvrefeuille, je ne rejoins que leur absence. Forêt : grande ombre. Me furent donnés jadis leur regard, leur parole, par instants. Restent du drame quelques phrases, de l’expérience les réponses terreuses. Vestiges lacunaires et d’avant l’écriture car, de l’un et de l’autre, rien ne fut jamais écrit, même sur les écorces. Je les remue, ordonne, puis change, recommence, je les fais se soulever, tandis que le matin m’éveille, et entre ces morceaux d'histoire, dans les vides, c’est le coq, chaque fois, qui passe le cou et chante, violemment. Les yeux fermés encore, je frotte le bois contre mon crâne, à l’intérieur, j’obtiens une fumée, qui monte entre des colonnes vêtues d'écorce. Je veux croire que mon ami est allé faire retremper sa houette aux forges souterraines. »

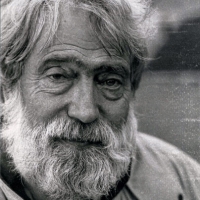

Jean-Loup Trassard

Nous sommes le sang de cette génisse

Gallimard, 1995