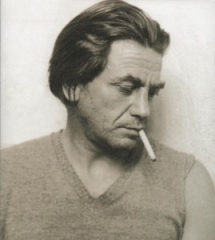

Umberto Saba, « Deux poèmes »

DR

« Après la tristesse

Ce pain a goût de souvenir,

que j’ai mangé dans cette pauvre auberge,

au point le plus perdu, le plus encombré du port.

J’aime le goût amer de cette bière,

assis à mi-chemin du retour,

face aux montagnes ennuagées et au phare.

Mon âme venue à bout de l’une de ses peines

avec des yeux nouveaux dans le soir ancien

regarde un pilote avec sa femme enceinte ;

puis un bâtiment dont la vieille coque

lui au soleil, et dont la cheminée

longue comme ses deux mâts est un dessin

d’enfant que j’ai fait, il y a bien vingt ans.

Et qui m’aurait prédit ma vie

aussi belle, avec tant de doux tourments,

et tant de béatitude solitaire !

1910-1912

Pour une fable nouvelle

Tous les ans, un pas en avant et le monde dix

en arrière. À la fin, je suis resté seul.

Mais tu me rends ce que j’ai perdu, rossignol

qui te poses sur ma branche, et tu racontes

pour moi l’histoire de l’ange qui vit

deux jours et demi sur la terre. Ta main inexperte

écrit et fait en sorte qu’autour

de la fable nouvelle mes pensées

s’agglutinent avec ardeur comme des abeilles sur le miel.

Tu accuses la difficulté de l’art et les mots

d’être de glace pour l’image. Et moi, je pense

que tu es plus jeunot que ton âge ;

que celui qui mûrit vite (c’est un vieux dicton)

tombe en peu de temps de sa tige. »

1947-1948

Umberto Saba

Il Canzoniere

Traduit de l’italien par Odette Kaan, Nathalie Castagné, Laïla et Moënis Taha-Hussein et René de Ceccaty

L’Âge d’homme, 1988