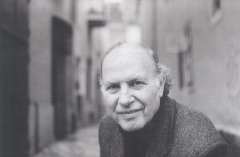

Anne Pauly, « Avant que j’oublie »

DR

De Verdier les 40 ans, suite.

Des premiers romans comme celui-là je veux bien en lire un chaque jour.

Anne Pauly s'invite dans la cour des écrivains avec une allégresse rare sur un sujet grave — la mort du père. Parler aux — avec, pour les — morts, oui, c'est de cela qu'il s'agit, dire l'ineffable, dire ce que l'on peut faire avec la mort et ce qui reste de celui qui maintenant n'est plus là et qui ne cessera de nous accompagner, d'une manière ou d'une autre et dont on fera l'inventaire. Anne Pauly attrape tout ça et avec une vraie liberté et, un humour épatant, elle tient à la juste distance ce qui pourrait nous mettre à terre. Un magnifique portrait, aussi, d'un père pour le moins singulier.

« Pour l’heure, j’avais réussi à venir à bout des choses urgentes comme envoyer des actes de décès pour clôturer administrativement son existence et ça me semblait déjà énorme. Je n’avais en outre, pour le moment, ni huissier sur le dos, ni date butoir ni aucun agenda sauf celui que préconisaient les livres de développement personnel et que relayaient, terrifiés par les entre-deux, les gens qui m’entouraient, patients, à l’écoute, compréhensifs, ma pauvre chérie, mais quand même pressés de me voir tourner la page. Moi, je préférais ne pas.

Le premier jour, j’ai donc résisté, façon Bartleby, à cette injonction d’inventaire définitif en contemplant, immobile, cigarette à la main, les choses dans leur ensemble depuis le seuil des pièces, hésitant à leur imposer un mouvement qui dissoudrait peu à peu et pour toujours ce qu’il y avait eu avant. Cette perspective m’angoissait tellement que j’ai même pris des photos de chaque étagère pour être capable de recomposer, en cas de vérification intempestive des inspecteurs de la mémoire, le tableau dans son ordre exact et au centimètre près. J’ai aussi passé deux bonnes heures à enregistrer les bruits de la maison avec le dictaphone de mon portable craignant de ne plus jamais les entendre si quelque chose venait à changer : silence assourdissant, tuyaux régurgitant, bruit particulier de l’eau s’écoulant dans tel ou tel évier, vrombissement de thermostats, craquements de parquets et d’escalier, grelots accrochés pratiquement à tous les trousseaux de clés, carillons japonais tintant dans le vent de manière poétique ou irritante, tours de clés et couinements de portes, cliquetis d’interrupteurs, fenêtres aux caoutchoucs rebelles et touche play de l’antique répondeur sur la bande duquel on entendait encore la voix mélodieuse de ma mère dire, un peu intimidée de s’adresser à une machine : Laissez-nous votre message ou votre numéro.

Personne n’avait effacé ce message depuis qu’elle était partie et on avait dû trouver qu’ils étaient cinglés, chez les Pauly, de laisser un fantôme prendre les messages. Mais nous, ça nous plaisait de pouvoir continuer à l’entendre de temps à autre et il m’était même arrivé de téléphoner en sachant qu’il n’y aurait personne pour décrocher et qu’elle s’adresserait donc directement à moi. Sa voix, où résonnait toute la gentillesse du monde, nous était nécessaire. Dans les moments de nos vies où, par facilité, nous laissions le désespoir nous gagner, elle nous ramenait à nous-même, nous exhortait à nous redresser et à faire de notre mieux. »

Anne Pauly

Avant que j’oublie

coll. Chaoïd, dirigée par David et Lionel Ruffel, Verdier, 2019

https://editions-verdier.fr/livre/avant-que-joublie/

40 ans de Verdier