Àlex Susanna, « Deux poèmes »

DR

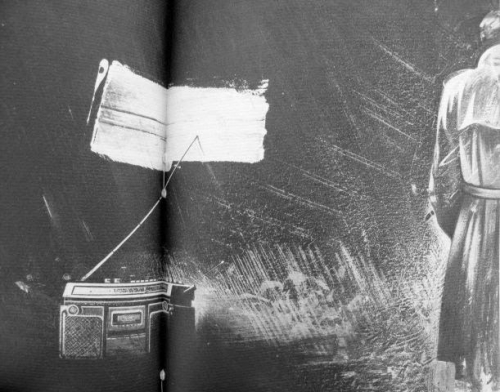

« Nature morte

à Miquel Vilà

Sur la table reposent des livres,

des lunettes, un cahier, un crayon :

les instruments de quelqu’un qui a perdu

son temps à lire et à écrire,

à essayer de peaufiner quelque poème

où entrer et se reposer, ou bien se terrer dans son trou

après une journée plutôt morose…

Avant on trouvait encore des gens qui construisaient

des temples, et même d’imposantes cathédrales :

aujourd’hui nous nous contentons, la nuit venue,

d’une grotte, d’un abri quelconque

pour échapper à cet excès de mauvais temps

et cacher le froid qui par dedans nous ravage.

Sur le son et sur le sens

Il arrive que cette langue, la nôtre,

claque encore comme bois vert :

la verrons-nous brûler un jour

en silence comme ses sœurs ?

Tous ces crépitements, ces grésillements,

ces craquements, ces braillements à foison,

la danse de tous ses sons exacerbés

après tant d’années de prostration,

distrait et charme, excite même

mais finit par lasser :

dans le silence de la nuit,

lorsque d’une langue nous attendons

quelque chose de plus qu’une bonne musique,

nous voudrions arriver à entendre,

tout au fond de chaque vers,

le bourdonnement persistant d’une sobre

combustion, le lointain ressac

des jours à jamais perdus,

les brusques poussées des marées

qui trop souvent nous expulsent

de ce que nous croyons vraiment nôtre,

et tout l’enchevêtrement de courants

et de contre-courants d’un temps transformé,

plutôt qu’en un poulain écervelé

qui fuit sans savoir où il va,

en un coureur de fond

de plus en plus épuisé

qui revient constamment sur ses pas

pour voir si jamais il trouve la sortie

du labyrinthe où sans le vouloir

un beau jour il est entré par distraction. »

Àlex Susanna

Inutile poésie

Poèmes traduits du catalan par Bernard Lesfargues

Bilingue

Fédérop, 2001