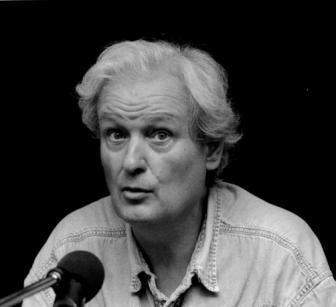

Corinna Bille & Maurice Chappaz en 1942

« — Et qu’emporterez-vous sur une île déserte ?

Je me réveillais sur mon lit tandis que la neige accompagnait le sapin qui se balançait imperceptiblement à la fenêtre et qu’il n’y avait que lui et moi au monde.

Mais la voix reprit comme si elle s’adressait à plusieurs hommes qui exploraient la nuit en train de finir.

— Je vous inquiéterai. Un souvenir de votre aimée, un seul ?

Vous êtes plus perdus que vos prés et vos fermes, constatait en moi le passant invisible.

Je cherchais et ne voulais pas d’images. Qui sait ? Je me dis : ce vieux bocal aux griottes que je viens d’ouvrir. J’ai été saisi la veille. D’un coup les fruits m’ont piqué et j’ai reconnu mes cerisiers sauvages, les rejetons si vivaces de ceux que j’ai plantés autour de notre maison à V. J’ai cru m’y retrouver. J’ai senti avant que l’été s’use le parfum de l’air et la chaleur, juin qui s’ouvre, sur ma joue. Quand ce rouge à l’eau (qui est la couleur des merises), leur rouge un peu opalin commence à flotter. Et bien sûr, Elle était là sur le balcon, je ne distinguais pas ses traits de sa voix. Elle aussi était une saveur. Je fermerai les yeux sur l’île déserte. Que puis-je emporter de plus près de tout et me traversant que cette langue de verger que je sucerai ? Je survivrai autant de jours ou de nombre de semaines qu’il y a de fruits. Manger c’est disparaître comme la neige qui fond déjà sur le sapin qui devient si vert.

Je m’endormis puis je songeai à la malachite, une petite pierre luisant au clair de lune qu’elle avait trouvée en descendant un chemin entre les vignes sous Venthône. Verte et brûlante. Elle l’avait fait tailler puis portée vingt ans en bague et ensuite l’avait partagée en deux pour chacune de ses nièces.

Je leur réclamerai cet infime bijou âpre, très montagnard de ton. J’observe une attente dans l’aventure de cette pierre et une onde de magie prête à nous envahir. Une puissance a été mise en veilleuse. À elle seule, à mon doigt, étincelle d’une planète que j’aime, celle qui indique tantôt le soir tantôt le matin, elle me scellerait cette malachite dans un creux au fond du sable. Elle me marierait à l’île déserte.

Oui, il y a encore une page d’écriture dans un tiroir. La dédicace de sa main en tête des Cent petites histoires d’amour…* “ce cœur éclaté dont le meilleur est pour lui, sa Corinna”.

Ce seul feuillet de l’Arbre de vie me suffira mais l’issue sera tout de suite l’océan.

Une île ce monde comme le dos d’une baleine. On dit que les marins en voyage croient à une terre ; ils l’abordent et pique-niquent. Ils allument un petit feu et l’île réveillée s’enfonce dans l’océan. Exactement ça, le moment de la mort, la terre nous quitte, on plonge dans l’eau sans limites ni demeures. »

* Corinna Bille, Cent petites histoires d’amour, Gallimard, 1979

Maurice Chappaz

Le livre de C

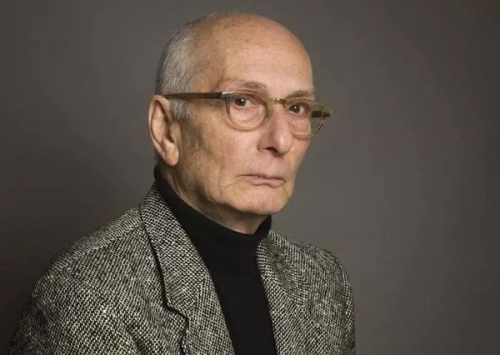

Préface de Christophe Calame

Éditions de la Différence, 1995