Allain Glykos, « Aller au diable »

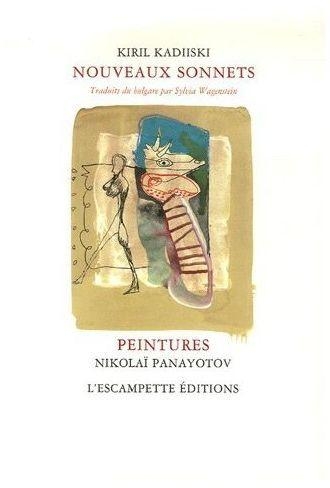

Allain Glykos – le crétois de Talence comme ils disent au football –, nous donne depuis bientôt vingt ans régulièrement de ses nouvelles et, le plus souvent, par les bons soins de Claude Rouquet l’éditeur de l’Escampette qui a quitté Bordeaux pour le calme et les paysages de la Vienne.

L’œuvre se fabrique ainsi sous nos yeux, sur le thème – souvent – de la famille, des rapports aux autres, aux siens, aux proches. Ainsi de Parle-moi de Manolis, du Silence de chacun, d’À proprement parler, de Faute de parler… avec cette persistance d’expressions communes dans le titre. Aller au diable en est une belle. Le plus terrible avec Allain Glykos c’est qu’en prenant l’expression au pied de la lettre justement, il en tire la substantifique moelle pour nous montrer ce que nous sommes – et dont il ne s’exclut pas, loin s’en faut.

Donc, Aller au diable. Allons-y.

Antoine – ou François, ou Gustave, mettons–, fils d’Étienne cafetier et gendre de cafetier à l’enseigne du Petit Paris, admirateur de Paul Lafargue et de Jules Guesde, précurseur de l’ascenseur social – tout ceci se passe fin XIXe, début XXe –, peseur de mots comme pas deux et père ambitieux… Antoine, donc, est un petit gars formidablement intelligent, qui aime bien les gambettes des clientes – et même des clients, il n’y aurait rien de sexuel là-dedans – au point de les reconnaître au premier coup d’œil, un petit gars qui passe des heures à diriger des colonnes de fourmis, à contrarier leur progression – le voilà « commandant des fourmis ».

Les ambitions de papa, envoies Antoine au Lycée, à l’internat. Il a le soutien de l’instituteur, certes, mais il perd les jambes, les chaussures, les fourmis, et comme il est fort en thème – comme on dit –, il se taille une bien mauvaise réputation auprès de ses condisciples, fils de bourgeois pour l’essentiel – « Pour qui il se prend ce fils de cafetier ! ».

Il obtient son bac – la fiertié de papa ce jour-là… – l’année du cuirassé Potemkine – ça nous met en 1905. Du passé faisons table rase – qu’ils chantaient ! –, voilà ce qui lui paraît évident, seulement voilà, lui il a lu ça chez Descartes. Faire table rase de tout ce qu’il avait appris dans ce maudit Lycée pour commencer. Faire tabula rasa.

Et ça pour faire table rase, il va l’araser la table. Il part. Il laisse tout. Il marche devant lui. Il croise une femme – Madeleine, jeune et jolie, tirée à quatre épingles, enfileuse de perles de profession, spécialisée en couronnes mortuaires – elle le suit, comme un chien… comme un chien qui lèche la main de son maître. Il la possède sans joie, peut-être sans plaisir, il s’absente. Du monde, de lui-même. Il n’est plus là. Il marche, il marche, il va au diable.

Dans les marais de Charente-Maritime, il croise un Courbet sur le motif, il colle de plus en plus à la vase, il s’y enfonce, Cet ensauvaginement, cet oubli – oublier devient le vrai moteur de son existence –, cette marche éperdue dans les crassats comme autant de charniers – allusion nette à la série de photographies de Jean-Luc Chapin sur des champs de tournesols dévastés –, avec les mots et les livres comme pires ennemis, devient une quête absolue du vide, alors que Madeleine elle, dans les mêmes pas, est engagée dans une éperdue quête du plein, du savoir.

Ce roman, rompt, paradoxalement beaucoup moins qu’il pourrait paraître, avec l’œuvre antérieure. Pour la première fois sans doute Allain Glykos tient les siens à distance et cette façon de faire le révèle peut-être encore plus, encore mieux. Cette œuvre là est-elle le début de quelque chose, la fin de quelque chose… en tous cas, elle montre, comme jamais, à quel point Allain Glykos est un écrivain de premier plan qui demande à ses lecteurs toute leur attention. Pour la première fois, également, la portée politique du travail d’écriture d’Allain Glykos est nette et sans arrière-pensée. « Le soleil n’a que la largeur d’un pied d’homme » dit Héraclite, Glykos et Antoine en sont la preuve noire et rouge. « Je vais où je suis, je suis où je vais. » Oui.

Claude Chambard

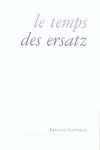

Allain Glykos

Aller au diable

L'Escampette

14x20,5 ; 128 p. ; 14 € ; isbn : 978.2.914387.90.3

Cette recension a paru originellement dans Lettres d'Aquitaine, en 2007

Dix-huitième page pour fêter les vingt ans de L’Escampette