Marie-Hélène Lafon, « Abécédaire » (Compagnies de Mathieu Riboulet)

[Extraits]

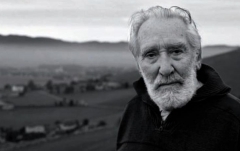

« Ardent. — Il le fut. Il l’était. Il l’est. Il le demeure. Dans les livres. Dans les images, dans les films, sur les écrans. Dans nos vies.

Désir. — Et il habite le désir comme un pays.

Or. — Or il parlait du sanctuaire de son corps.

C’est un titre.

C’est le sujet.

Politique. — Je voudrais écrire, il faudrait écrire, son vertige, le vertige essentiel du politique ; sans doute a-t-il toujours déjà été là ; c’est un rapport au monde et une rage d’être ; mais, au lieu de s’éliminer en lui avec les années, la quinquagéniture, et l’abrasion des jours ordinaires, le vertige est monté en houle profonde pour tendre la phrase et bander l’arc du texte, et, surtout de plus en plus puissamment, des textes publiés depuis 2008 chez Verdier. Rien de dogmatique, pas d’envolées rhétoriques ni de leçon de bien pensance confortable ; des noms exhumés, la litanie des morts, des tués, des rabotés, des laissés sur le carreau de l’histoire, des histoires, les petites, la grande, les minuscules, la majuscule ; des noms, des dates, des gestes, des faits, des chemins frayés, inventés, taillés à la machette dans le maquis des choses, de toutes les choses, les brûlantes, les écorchées, les sanglantes, les douces, les tendres, les désirées, les douloureuses qu’il empoigne, qu’il envisage. Le visage du monde, sa gueule tordue, bouleversante, irrésistible, et l’élégance sauvage de Mathieu Riboulet, les deux, en face à face, dans les livres et dans la vie, c’est ce qu’il faudrait saisir, écrire, sans rien caricaturer, sans rien figer, dans la gélatine froide de la glose. C’est un geste impossible, une ligne d’horizon qui, toujours, se dérobe.

Syntaxe. — J’hésite ; il y aurait Secret ; il y aurait Sœur.

Syntaxe l’emporte.

La syntaxe emporte tout ; l’étrave de la phrase charrie tout, les sœurs, les secrets, les silences, les solitudes, les familles, les vertiges, les sommets, les saisons, Berlin, Berlin, des peintures, Thucydide et les autobus de banlieue. La phrase est une architecture. Elle donne forme au chaos. Elle rend grâce. Elle fait joie. Elle s’encolère, elle s’enrage, elle se tient toujours, elle tient. Elle est savante et puissante. Elle sinue sans barguigner. Elle y va, elle s’enfonce, elle s’y colle, elle ne mégote pas, elle ne perd pas le nord, de virgule en virgule, et encore et encore. Elle ose les deux points, carrément, la parenthèse, les tirets, les relatives, les complétives carabinées, les adjectifs ébouriffés et suspendus, résignées et patientes, tremblants mais rigoureux et fins.

Elle ose. Il ose.

Tendre. — Tendre la phrase. Un geste politique. Un geste poétique.

Je l’ai dit, j’insiste.

Tendre éperdument, dans tous les sens, et pour les siècles des siècles. Nuques fraîches, épaules nues, et pivoines à cœur. »

Marie-Hélène Lafon

Abécédaire

in « Compagnies de Mathieu Riboulet »

Verdier, 2020

https://editions-verdier.fr/livre/compagnies-de-mathieu-riboulet/