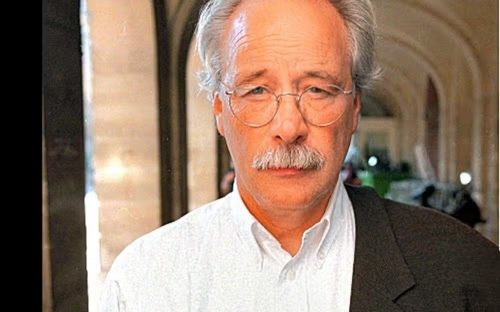

W.G. Sebald, « J’aurais voulu que ce lac eût été l’océan»

DR

« […] Mme Boy de La Tour, son admiratrice, lui cède pour logement une ferme inoccupée à Môtiers, dans la vallée isolée de Travers.

Le premier hiver que Rousseau y passe est l’un des plus froids du siècle. Dès octobre, il se met à neiger. Depuis cet exil inhospitalier, en dépit de ses maux de ventre chroniques et des autres malaises et maladies qui l’accablent, Rousseau se défend des accusations incessantes dont le Conseil de Genève et le clergé de Neuchâtel le harcèlent. Parfois il semble qu’une embellie veuille percer ce monde de ténèbres. Rousseau rend des visites à son protecteur, Lord Keith, dans la maison duquel vivent, entre autres, Stéphan le Kalmouk, Motcho le Nègre, Ibrahim le Tartare et Emetulla, un musulman originaire d’Arménie. Le philosophe persécuté, qui à cette époque porte déjà son fameux vêtement arménien, une sorte de caftan et un bonnet fourré, ne dépare pas dans cet environnement empreint de tolérance. Par ailleurs, il s’efforce de se concilier la bienveillance de Frédéric-Guillaume de Montmollin, le pasteur de Môtiers, il va à la messe et communie, prend le soleil devant la maison, s’occupe à nouer des rubans de soie et botanise dans les combes et les pâturages. “Il me semble, écrira-t-il plus tard dans les Rêveries, que sous les ombrages d’une forêt je suis oublié, libre et paisible comme si je n’avais plus d’ennemis.” Or les ennemis ne désarmaient pas. Rousseau doit écrire pour sa défense une lettre à l’archevêque de Paris, et un an plus tard ses Lettres écrites de la montagne, où il expose que l’action intentée contre lui par le Conseil de Genève porte atteinte autant à la constitution de la République qu’à ses traditions libérales. Mais Voltaire, qui a fait alliance impie avec les représentants pharisiens de la classe vénérable, orchestre en sous-main la campagne de calomnie et répond par un pamphlet intitulé Le Sentiment des citoyens, dans lequel, comme il ne lui a pas été possible de mener son adversaire à l’échafaud, il le stigmatise en le traitant de menteur, de blasphémateur et de charlatan. Et il ne le fait pas à découvert ni en son nom propre, mais anonymement, dans le style d’un virulent pasteur calviniste. “Nous avouons avec douleur et en rougissant, écrit-il, que c’est un homme qui porte encor les marques funestes de ses débauches, et qui déguisé en saltimbanque traîne avec lui de Village en Village, et de Montagne en Montagne, la malheureuse dont il fit mourir la mère, et dont il a exposé les enfants à la porte d’un hôpital”, ajoutant que par de tels actes Rousseau abjurait tout sentiment naturel autant qu’il abandonnait honneur et religion. Il n’est guère aisé de comprendre pourquoi Voltaire, qui dans sa carrière ne s’est pas précisément distingué par sa défense de la vraie foi, s’acharnait de la sorte sur l’écrivain et le poursuivait sans relâche de sa haine. La seule explication possible est sans doute que sa propre gloire palissait à l’éclat de cette nouvelle étoile montant au firmament de la littérature. Rien n’est plus constant que la méchanceté avec laquelle un homme de plume parle d’un autre dans son dos. Mais quelles qu’aient été à l’époque les circonstances, les attaques publiques de Voltaire et ses intrigues de coulisse ont eu en définitive pour effet que Rousseau dut quitter le val de Travers. Début septembre, lorsque la marquise de Verdelin lui rendit visite à Môtiers et alla le dimanche au service divin, Montmollin, qui avait été un temps bien disposé à l’égard de Rousseau mais s’était de plus en plus laissé influencer par la classe des pasteurs de Neuchâtel et de Genève, fit un sermon sur un passage du chapitre xv des Proverbes, énonçant que “le sacrifice des méchants est en abomination à l’Éternel”. Aucun des croyants présents ce jour-là à l’église de Môtiers, pas même le plus simple d’entre eux, ne pouvait ignorer qui la charge visait. Aussi n’est-il pas étonnant que Rousseau, dès qu’il se montre dans la rue, soit désormais agressé et insulté par la populace courroucée, ni que dans la nuit suivante on jette des pierres sur sa galerie et contre sa fenêtre. Dans les Confessions, il écrira plus tard qu’on l’avait traité à l’époque comme un loup enragé et que “plusieurs fois en passant devant des maisons, [il] entendoil[t] dire à ceux qui les habitoient : Apportez-moi mon fusil, que je lui tire dessus”.

Comparée à ces jours funestes, l’île de Saint-Pierre a dû apparaître à Rousseau, lorsqu’il y mit le pied le 9 septembre, comme un paradis en miniature où il croyait pouvoir légitimement “se recueillir dans un silence que ne trouble aucun autre bruit que le cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux, et les roulements des torrents qui tombent de la montagne.” »

W. G. Sebald

« J’aurais voulu que ce lac eût été l’océan. À l’occasion d’une visite à l’île Saint-Pierre »

in Séjours à la campagne

Traduit de l’allemand par Patrick Chabonneau

Actes Sud, 2005