Claude Louis-Combet, « Mémoire de bouche »

« Comme les enfants finissent, infailliblement, par tout savoir, je savais bien qu’il existait des plantes carnivores, tout en force de lèvres et violence de succion. Mais sans avoir eu la chance de les rencontrer, je me reconnaissais en elles aux rêves que j’en faisais. Dans le demi-sommeil propice à ces révélations essentielles que la raison n’est pas de taille à accueillir, je me découvrais pétales de chair avide, tumescente corolle de désirs inassouvibles, bouche ouverte jusqu’à la moelle de sa tige et née pour des festins sans mesure. Ah ! terrible de lumière est la nuit d’entre-deux-rêves : je m’y sentais carnée, aux dimensions de la nuit, et tellement riche d’organes gustateurs et engloutisseurs que l’ombre n’était jamais assez épaisse et jamais assez durable pour épuiser les songes de mon désir. Sans doute m’approchais-je de Dieu. Je l’éprouvais comme une infinie puissance d’absorption, comme un vivant abîme qui, sans jamais en être comblé, avalait les millions et milliards d’existences individuelles, humaines et autres, et les tranches d’histoire et les quartiers de cosmos. Moi-même, si Bouche que je fusse, c’était en sa bouche que j’étais, c’était en sa bouche que mon destin se déroulait. Ma seule vertu, grandie avec la prière des sens, consistait exclusivement, tandis que les autres se laissaient dévorer sans le savoir, dans la conscience que j’avais (à mesure que, prenant mes distances à l’égard du monde, je me nouais plus solidement à moi-même) d’exister comme un élément infime – mais déjà magnifique – de la muqueuse divine. Aujourd’hui, ma foi n’a pas varié. Il peut sembler que, parlant de moi-même avec trop de complaisance, je (me) donne l’illusion d’une puissance et d’une perfection inaccessibles aux mortels ; que je me targue aussi d’une transcendante solitude, comme si je n’existais que pour moi et par moi seule. Or, loin de moi cette outrecuidance ! Que je l’affirme donc fortement et que cette affirmation demeure comme une référence constante à l’arrière-plan de mon propos : si je suis, si Bouche suis-je, je ne suis que l’une parmi l’infinité des papilles, à destin de goût, dans l’éternelle bouche de Dieu. Comme ces parasites de récifs dont le grain se confond parfaitement avec celui du granit nourricier, je suis devenue, par simple fidélité à moi-même, dans la gueule éternellement ouverte, éternellement désirante, du Seigneur de la destruction, la petite papille jouisseuse et délirante entre toutes et qui sait ce qu’elle est et qui ne craint pas de le dire. »

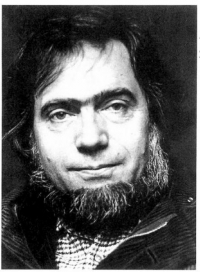

Claude Louis-Combet

Mémoire de bouche

Collection La Fêlure, éditions de la Différence, 1979