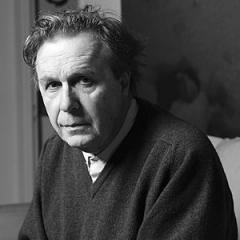

Gérard Haller, « Le grand unique sentiment »

Rembrandt, La Lutte de Jacob avec l'ange, 1659

Staatliche Museen, Gemäldegalerie, Berlin

« mains bras ailes

oh ailes

visage nu de l’un face au nu

de l’autre comme ça qui se présentent

ensemble le vide d’avant et l’intime

infini.

Le lointain : qui le font désirable

komm tu dis

c’est chaque nuit.

Nous nous prenons dans les yeux les larmes

plus loin nous nous implorons komm

prends-moi etc. et c’est chaque fois

comme si c'était la première nuit

sur la terre de nouveau comme

si c’était nous là-bas les deux

tombés nus du ciel et tu es là

je suis là tu dis regarde et tout

recommence

visage de l’un face à l’autre

dedans plus loin qui appellent

encore et encore

qui demandent la lumière

et tu me fais avancer dans toi

au bord et tu prends ma tête

comme ça dans ta main

et tu la poses sur ton sein

et tu dis mon nom

komm tu dis

et je suis toi de nouveau

dans le nu de ta voix

là-bas sans moi

et je ferme les yeux

[TEMPS]

tout le temps de l’étreinte

comme si c’était pour entendre

seulement ça qui appelle dedans

nous sans nom sans voix.

Nu seulement plus nu encore

et soudain c’est toi »

Gérard Haller

Le grand unique sentiment

Coll. « Lignes fictives », Galilée, 2018

http://www.editions-galilee.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=3489