Claude Esteban, « De la prose »

« Je m’étais enfermé dans une île pour y écrire des poèmes, peut-être y suis-je parvenu, cela remonte à si loin, et même avec le recul il me coûte encore de me souvenir, mais surtout je m’étais enfermé dans cette île pour m’essayer à ce que je croyais être de la prose. On s’imagine, les poètes surtout, que l’affaire est des plus simples, on s’assied à sa table, on laisse venir les mots, les phrases, et tout cela, si on y veille un peu, finit par avoir du sens. Je partageais ce sentiment, j’éprouvais même un certain plaisir à cet exercice. Il en résulta, sur les pages, de longues lignes, cousues l’une à l’autre par l’artifice de l’écriture, mais qui ne demandaient, hélas, qu’à se rompre. On ne joue pas avec la prose, pas plus qu’on ne mime, par quelques scansions subtiles, l’économie d’un poème. Je m’étais enfermé dans une île, et je ne comprenais pas qu’en faisant sans fin le tour, en revenant avec une sorte de bonheur, de lassitude peut-être, à mon point de départ, je m’éloignais toujours plus de la prose et de ce qu’elle exigeait de moi. Car la prose a besoin d’espace, de routes qu’elle ne distingue pas, mais dont elle devine qu’elles sont riches d’aventures, d’échecs aussi. Qu’importe, il lui faut aller, se perdre, traverser l’insignifiant et la merveille, poursuivre au-delà de la phrase qui s’arrête et qui se regarde, savoir qu’elle ne sait plus. La prose ne craint pas ce qui la retarde et qui l’embarrasse, elle a tout le temps pour elle, tous les mots. Elle ne ressemble en rien à cette ligne droite à laquelle, si l’on en croit l’étymologie, elle devrait son nom. Elle est courbe, elle est sinueuse, elle est fantasque. Oui, qu’on cesse de la tenir bien ferme dans son esprit, voilà qu’elle s’autorise tous les méandres, et les plus savoureux, les plus insupportables parfois pour ceux qui veulent arriver trop vite. La prose, celle qui nous fascine, ne se refuse rien, elle va de l’ignoble au sublime, du pittoresque à l’essentiel, de l’oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre aux confidences libidineuses de Molly Bloom. Je la révère pour cela, et parce que je souhaiterais, moi aussi, qu’elle m’emporte, qu’on se noie, tous les deux, dans l’incertitude, qu’on descende aux enfers et qu’on resurgisse sous les étoiles. Je ne l’ai pas connue, pas reconnue, lorsque je me confinais dans l’île des vieux malheurs. J’ai quitté ces rivages qui tournaient en rond, comme un manège. Je suis loin, je ne suis plus nulle part, j’avance avec ces mots, les mêmes sans doute, mais sous une autre lumière, ici et jusqu’à l’horizon. »

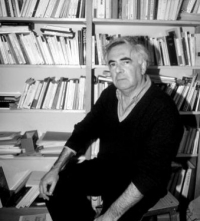

Claude Esteban

Janvier, février, mars — pages

Farrago, 1999