Claude Louis-Combet, « Blesse, ronce noire »

« Il n’est pas de mesure pour le temps quand celui-ci est tout entier suspendu dans son ouverture. On ne saurait compter ni en minutes ni en heures. On ne peut même que rêver, selon son propre cœur, sur la lenteur des gestes ou sur leur déchaînement, sur l’harmonie ou sur la déchirure. Frère et sœur, ils s’étreignirent. Leurs lèvres naissaient et renaissaient sans cesse les unes dans les autres avec une joyeuse intempérance. Les mains découvraient le corps dans ses retraits. Les langues passaient à leur tour où les doigts avaient œuvré. Ensemble, ils rêvèrent qu’ils n’avaient qu’une seule et même paire d’épaules, une seule et même paire de hanches. Avant de savoir quelle houle les brasserait, ne fût-ce que cette seule fois pour toute leur vie, la jeune fille s’arracha une clameur rauque lorsque son frère la traversa et aussitôt elle se serra si fort dans ses bras, contre sa poitrine et contre son ventre qu’ils ne formèrent ensemble, un instant, qu’un même arc-boutant dans le déferlement de leur destin qui s’accomplissait — une même compacité dans la douceur, une même abondance charnelle dans le plaisir, une même certitude sans pensée : que l’amour les tenait et qu’ils avaient eu la force de leur désir.

L'homme demeura longtemps dans la femme. Il aurait voulu ne jamais se retirer — et elle, rien ne l’habitait davantage que le rêve de rester ainsi, jusque dans le sommeil de la mort, ouverte et prise. Ensemble, ils avaient vaguement conscience que la déchirure se ferait sentir dès qu’ils seraient séparés et leur étreinte s’entêtait contre le temps, puérilement, dérisoirement, dans la cécité du premier bonheur. Ici, la tiédeur du sol et la torpeur des sens leur dispensaient un répit tel qu’ils n’en avaient jamais connu. Ici, leur était donné cet étrange sentiment d’état de grâce que procure le mal lorsqu’il fut résolument accompli. Il suffisait alors d’un mouvement — de cet inexorable mouvement de retrait, quand les corps se disjoignent, pour que l’angoisse accapare de nouveau le terrain tout entier des existences, qu’elle avait cédé, le temps d’un spasme et d’une effusion. Lui, il était allongé sur la femme qui l’enveloppait de ses membres et il éprouvait son bonheur comme une eau noire remontée de la profondeur du sexe et dans laquelle il flottait ni animal, ni végétal, ni humain — pure essence de confusion hors du temps. Et s’il ouvrait les yeux dans le vague de sa langueur, son regard se perdait dans la sombre chevelure éparse sur le sol. Il sentait, sous lui, la femme-sœur aussi vaste et lourde et secrète que la terre et que la nuit, et tout son cœur s’en trouvait rassuré. Et elle qui gisait par-dessous, incertaine de sa douleur et étourdie de son plaisir, toute remplie au-dedans d’une chair plus douce que la sienne, lorsqu’elle soulevait les paupières, elle devinait le pur ciel d’été par-delà le corps effondré de son frère et elle sentait, intact en elle et plus véhément que son cri, le désir qui l’avait conduite jusqu’ici, depuis le commencement, et qui ne l’avait jamais abandonnée : l’unique, l’insatiable, le désespéré désir d’éternité. »

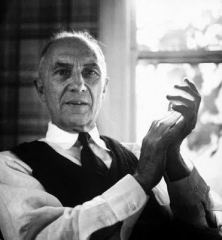

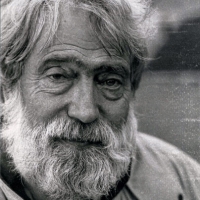

Claude Louis-Combet

Blesse, ronce noire

Corti, 2004