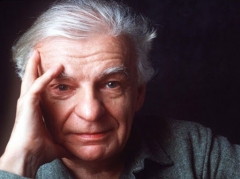

Franck Venaille, « La bataille des éperons d’or »

© Jacques Sassier

« L’EAU

des tourbières

l’eau où mon règne perdure

avant de glisser ce qui me reste de voix dans la fanfare

et

d’en être le speaker jamais abattu

l’eau

m’attire – tire – cette eau

j’ai bien connu le bourgmestre

il faisait apparaître la ligne d’horizon

souris – mulots – hérissons – taupes

devinrent mes amis ces années-là

où je fus désigné fournisseur en eau potable pour récitals il

faut être celui-ci qui bouleverse la salle entière

ainsi

la poésie un jour fermera boutique

laissera une dernière fois ses rideaux métalliques

comme cela fera chic et bon genre

J’ai délaissé mon Palais d’enfant. J’ai vécu loin des canaux. Ailleurs. Face à la mer du Nord. J’ai écrit des livres. Il a encore fallu se battre contre les chars venus de Prusse. Je savais que par milliers, les tourbières m’attendaient. Certaines d’entre elles, depuis, je ne sais pas, moi, disons l’acte officiel attestant de la naissance chez le charpentier d’un enfant de sexe mâle dénommé comme déjà ? Jésus. Mais les tourbières souffraient-elles du froid? Quel était, oui quel était le meilleur angle pour tenter de pénétrer dans ce qui ressemblait au souterrain quasi secret du château d’Allemonde. Mais qu’entendait-on ? Des respirations irrégulières d’un soldat sommeillant durant ses heures de garde, c’est le destin des hommes qui m’attire. J’aime savoir. Quoi ? Ce qui se passe derrière les apparences. Le plateau attendait la fonte des neiges. D’énormes blocs de glace s’étaient rassemblés. De grandes dépressions se formèrent. J’avais quoi ? L’enfance mauvaise. Pourtant j’apprenais avec cœur le nom des rivières ici nées : la Sauve, la Gileppe, la Soor, la Helle. Mais voir les arbres combattre, pliés par le vent, perdre feuilles et branchages : comment supporter cela ? »

Franck Venaille

La bataille des éperons d’or

Mercure de France, 2014