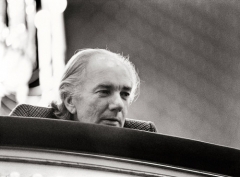

Pier Paolo Pasolini, « La religion de notre temps »

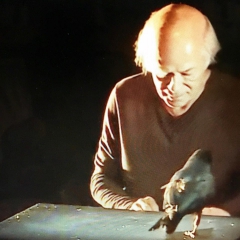

PPP en Giotto dans Le Décaméron, 1971

« Si – ne les voyant plus depuis deux jours seulement,

maintenant, en les revoyant, à ma fenêtre, un court

instant, là-bas, ignorés, disgracieux,

tandis qu’ils grimpent sous un soleil blanc comme neige,

je retiens à grand-peine un enfantin sanglot –

que ferais-je, quand, ayant acquitté toute dette

ici-bas, se sera perdu mon dernier râle

depuis mille ans déjà, depuis l’éternité ?

Deux jours de fièvre ! Au point

de ne plus pouvoir supporter le décor,

si insensiblement changé soit-il par les chaudes

nuées d’octobre, et si moderne

désormais – qu’il me semble ne pouvoir plus

le comprendre – en ces deux gosses qui remontent la rue,

là-bas, au fond, à l’aube de la jeunesse…

Disgracieux, ignorés : et pourtant leurs cheveux

reluisent d’une joyeuse couche

de brillantine – volée dans l’armoire

d’un frère aîné ; tandis que sont fanés

par de millénaires soleils citadins

leurs pantalons de toile, que le soleil d’Ostie

et le vent ont décolorés ; et pourtant c’est un fin

travail que le peigne a consolidé

sur les chevelures aux mèches blondes bien démêlées.

À l’angle d’un immeuble, ils apparaissent,

debout, mais fatigués par la montée,

et je vois disparaître, en dernier, leurs jarrets,

à l’angle d’un second immeuble. Il semble

que la vie, depuis toujours, se soit arrêtée.

Le soleil, la couleur du ciel, cette hostile

douceur, que l’air assombri

de spectres de nuées, redonne aux choses,

tout se passe comme en une heure

révolue de ma vie : de mystérieux

matins de Bologne ou de Casarsa,

douloureux et parfaits comme des roses,

renaissent de nouveau, ici, dans la lumière

que contemplent les yeux abattus d’un enfant

qui ne connaît en tout et pour tout que l’art

de se perdre, motif lumineux sur fond sombre.

Alors que je n’ai jamais péché : je suis

aussi pur qu’un vieux saint, aussi

n’ai-je rien eu ; le don

désespéré du sexe, tout entier,

s’est enfui en fumée : je suis bon

comme un fou. Mon passé

tel que me l’a assigné le destin

n’est rien d’autre qu’un vide inconsolé…

et consolant. J’observe, en me penchant

à ma fenêtre, ces deux gamins qui vont, légers,

sous le soleil ; et je suis là, comme un enfant

que tourmente, bien sûr, ce qu’il n’a pas connu,

mais aussi tout ce qu’il ne connaîtra point…

Et en ces pleurs, le monde est une odeur,

rien d’autre : des violettes, des près, que connaît bien

ma mère, et en quels printemps…

Une odeur qui ondoie pour devenir, là

où les pleurs sont doux, matière

à expression, nuance… la voix

familière de cette langue folle et vraie

que j’eus à ma naissance et que suspend la vie. »

Pier Paolo Pasolini

Poésies 1953-1964

Bilingue

Traduit de l’italien par José Guidi

Gallimard, 1973, rééd. Poésir Gallimard n° 140, 2017