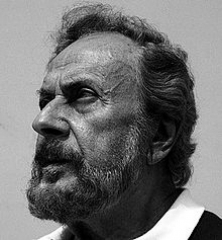

DR

« Résurrection

Il regarde à nouveau, il observe, il distingue

à une distance qui ne signifie rien,

dans une durée qui n’humilie plus,

les boules de naphtaline dans le sac en papier,

les feuilles de vignes sèches dans le seau percé,

la bicyclette sur le trottoir d’en face.

Brusquement,

il entend le coup derrière le mur,

ce même coup convenu, unique,

le coup le plus profond. Il se sent innocent

d’avoir oublié les morts

À présent, la nuit,

il n’utilise plus de boules Quies – il les a laissées

dans son tiroir avec ses décorations

et son dernier masque – le masque le plus raté.

Mais saurait-il dire s’il s’agit du dernier ?

Difficile aveu

Les clous et les planches, c’est moi qui les ai pris. Ne me dénonce pas.

J’aurais pu ne rien te dire. Je ne pouvais pas. À l’heure où les autres

tout nus dans le soleil frappaient leurs marteaux, il grimpa, lui,

très chic et cravaté. Il déplia le vaste plan de l’ouvrage

et désigna du doigt. Il me glaça. Les marteaux s’étaient arrêtés.

À présent, je sais quelle différence il y a entre le papier et le fer. Le monde

est coupé en deux. Que tu l’avoues ou non, – cela ne le réunira pas pour autant.

Son dernier métier

Voici, dit-il, mon dernier métier – un foulard

de paysan, très grand, à carreaux bleus et blancs ;

je le plie, je le déplie, j’essuie ma sueur

et parfois mes yeux. J’y ramasse tous mes biens,

quelques livres, un fauteuil, mes cigarettes, mon briquet,

mon miroir à raser grossissant, et l’autre,

ce miroir rapetissant qui me sert à voir des choses désagréables

ou celles qu’on dit chimériques.

Dans ce foulard,

juste au milieu, il y a un trou. C’est par là

qu’entre l’oiseau au cours des nuits les plus obscures,

mon oiseau secret qui saute sur mon épaule ou mon genou

pour me nourrir d’un épi, d’une étoile ou d’un ver. »

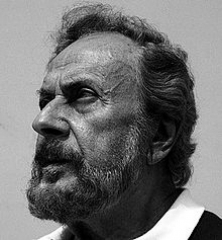

Yannis Ritsos

Hélène suivi de Conciergerie

Traduit du grec par Gérard Pierrat

Gallimard, Du monde entier, 1975