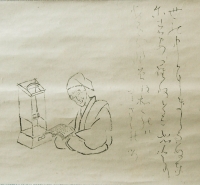

Kamo no Chômei, « Comment Sukékuni, qui aimait les fleurs, devint papillon »

Jardins de Talcy © : CChambard

« Un homme qui s’était rendu au monastère Enjô-ji pour y assister à une Octave du Lotus*, trouvant un peu long les moments d’attente, loua un logis qui se trouvait dans les parages et y demeura un certain temps. Il observa que cette maison, de médiocre dimension, était pourvue d’un jardin où l’on avait planté des arbres d’une indicible beauté, aménagé vers le haut un petit pavillon et amené un filet d’eau. Une grande variété de fleurs y foisonnait : on eût dit qu’on avait étendu là un brocart. On remarquait surtout que voletaient d’innombrables papillons de toute espèce. Émerveillé par l’aspect de ce jardin, le voyageur appela le maître des lieux et l’interrogea. À quoi celui-ci répondit : « Cela ne s’est pas fait tout seul. C’est à dessein que j’ai effectué ces plantations. Je suis l’un des fils de Sukékuni, l’érudit bien connu**. Mon père, du temps qu’il était de ce monde, était fou de fleurs et ne perdait aucune occasion de les goûter. Il a d'ailleurs laissé, sur la passion qui était la sienne, ces vers en chinois :

Voilà plus de soixante ans que je les admire et je n’en suis aucunement las ;

dans une autre vie encore, je serai sans doute amoureux des fleurs.

Je me demandais donc avec inquiétude si cet attachement ne le retiendrait pas dans la roue des existences, lorsqu’il me vint aux oreilles que quelqu’un l’avait vu en songe transformé en papillon. À l’idée que profond était son Péché, j’ai imaginé que, peut-être, il venait s’égarer parmi les fleurs de ce logis, et j’en ai donc planté autant que le cœur me disait. Et puis, de crainte que les fleurs ne suffisent pas à le contenter, je répands à son intention, chaque matin, du sirop de liane ou du miel. »

* L'Enjô-ji, situé au nord-est de la capitale, a aujourd'hui disparu. L'Octave du Lotus consistait en huit séances au cours desquelles était récité et expliqué le Sûtra du Lotus. La cérémonie à l'Enjô-ji eut lieu en 1072.

** Ôé no Sukékuni (XI° siècle), fonctionnaire lettré, a laissé de nombreux poèmes en chinois. Les vers cités plus bas ne sont pas connus par ailleurs.

Kamo no Chômei

Récits de l’éveil du cœur

Traduit du japonais et commenté par Jacqueline Pigeot

Le bruit du temps, 2014