Pascal Quignard, « Sur le caractère garamond dans lequel est composé ce livre »

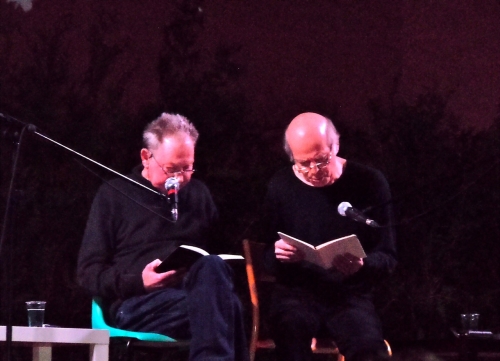

Emmanuel & Pascal lisant Inter aerias fagos, le 17 mars 2011, à la Maison cantonale de Bordeaux-Bastide, à l’initiative de Permanences de la littérature. Photo © Claude Chambard

« Claude Garamond possédait une très étroite maison sur la rive gauche de la Seine. L’entrée de la maison donnait rue des Grands-Augustins. Mais l’avancée en bois du balconnet finement sculpté et ouvragé de la maison surplombait l’eau. On a conservé une gravure. C’est plutôt un bois gravé. On y voit un saule, des aulnes, une barque noire, une berouette, des barriques. Tournait-il les yeux vers l’est, il voyait les flèches délicieuses de la Sainte-Chapelle que le roi Saint Louis avait fait bâtir dans le jardin fruitier de son palais. Il avait une brouette à deux roues à l’aide de laquelle il longeait la rivière jusqu’à sa boutique. Il était tailleur et fondeur de lettres. Il vendait les lettres de plomb qu’il avait dessinées rue Saint-Jacques, à l’enseigne des Quatre Fils Aymon. Ce fut durant le mois de novembre 1540 qu’il creusa les grandes “lettres grecques du roi”. Les romaines sont d’avril qui suit. C’est dans ce caractère romain de la Renaissance que je faisais composer mes livres pour peu qu’on me permît de choisir mon corps. Emmanuel Hocquard les assemblait patiemment à la main. Il glissait l’étrange tiroir au-dessus du feuillet blanc dans la machine d’imprimerie à bras. Durant tout le mois de novembre 1971 je pesai sur ce bras quand mon ami m’en donnait, de sa voix sourde et empâtée, que j’aimais plus que tout, dont j’aimais l’émotion plus que tout, le signal. La lettre, tel est le veilleur ultime sur la nature du langage. Elle en surveille avec méfiance, avec la plus grande méfiance possible, les pouvoirs qu’elle lui retire. Elle anéantit jusqu’au son qui le fit apparaître en sorte de seulement l’évoquer et de désadresser. On la lit sans bouger les lèvres. Le signe vide, une fois écrit, qui éteint tout dans l’absence, qui ajoute à la langue un silence qui n’appartient en rien à son essence, est le medium du soir. Le medium extrême, obscur, eschatologique, qui dit la fin de tout. Le medium vespertinal qui se fond peu à peu au silence de la nuit stellaire. Il est mort. Mon ami Emmanuel Hocquard est mort dans les congères au-dessus de Tarbes, le matin du dimanche 27 janvier 2019, dans la montagne entièrement prise de glace. »

Pascal Quignard

L’Homme aux trois lettres

Grasset, 2020

Je rencontre Emmanuel Hocquard, chez Mathieu Bénézet, en 1979. L’année suivante, nous avons le projet Mathieu et moi de publier un livre hommage à Thérèse Bonnelalbay, dont on vient de retrouver le corps dans la Seine. Mathieu écrit Résumant ma tristesse dans les mois qui suivent. Nous songeons à Raquel pour faire le travail au noir du peintre. Dès lors je me rends à Malakoff où Raquel et Emmanuel vivent. Dans la cour, quelques écrivains bavardent. Pascal Quignard en est que je lis déjà depuis ses premiers textes dans L’Éphémère. Voilà.

Nous avons, Sophie et moi, composé à la main en Garamond, et imprimé sur nos presses, le livre de Mathieu & Raquel à 44 exemplaires, sur Japon Nacré & vélin de Rives, en mars 1982. Emmanuel et Pascal sont toujours mes amis, à travers le temps, la distance… Lire ce texte de Pascal sur son – nôtre – ami, au cœur de L’Homme au trois lettres, me bouleverse. Aujourd’hui Pascal aurait du être à Bordeaux, la pandémie s’est interposée. « De quoi témoigne le témoin ? / De rien qu’il sache. »

Emmanuel Hocquard

Emmanuel Hocquard