« Penché sur le plan d’Onessa il était pris de vertige, rappelez-vous, lecteur, et sa tête cognait le bois de la table.

Décollant du village la bouche et le nez il s’ébroua, cilla les yeux : un fil de bave reliait la maison natale au cimetière.

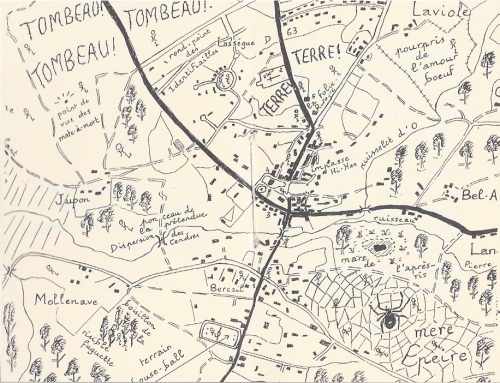

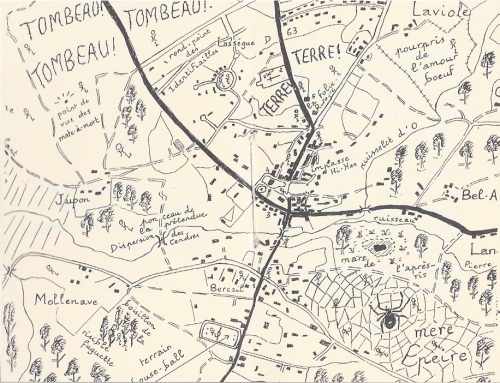

Il évoqua le cheminement fatidique de Limaçonne. Partie de Bercail la nuit de sa naissance, Limaçonne atteindrait le caveau familial le jour de ses obsèques. Il l’avait vue en décembre 91 longer la folie-Rivoyre, à cent mètres du cimetière. Malgré ses dix-huit heures de repos quotidien, elle arriverait à l’équinoxe d’automne. “Sus donc !” s’exhorta-t-il, “si tu veux devancer la mort, vas-y, sus !”

Il lambinait, il lanternait, il époussetait le secrétaire, l’armoire à glace, il éprouvait son image, il vétillait, “Et si je te disais visage ? – Natal ! – Dédoublement ? – Deux vies nettes ! – Et si le cercueil figurait la chambre ? – Hein ? !”, il éloigna le lit d’angle des murs qu’il frôlait, ménageant l’espace d’une délirante ronde d’endeuillés.

Le cercueil s’appuyait au buffet-bibliothèque. Il lui donna un coup de brosse. C’était un cercueil acajou de type “peace box Pallas”, en carton biodégradable issu du recyclage de ses propres livres. Un dépliement, un simple montage, et il entrerait en service, tel un colis postal. L’adresse s’y trouvait déjà.

Onessa via

Labouheyre

“L’emporterai-je ? Et si les Onessites jugeaient que nous faisons corps ? ils m’enseveliraient avec ? dans du vrai bois incorruptible ? Pas question ! Je le laisse !”

Le cercueil entre les bras, il inspectait la chambre. Et s’il s’était oublié quelque part ? sous forme cadavéreuse qui sait ? Les morts, ça s’oublie !

Il posa le cercueil contre la table de nuit, écarta la mystiquaire qui le protégeait des razzias de la clique céleste : personne ! le gang divin l’aurait-il ravi en plein sommeil ?

La porte ouverte il fit volte-face, avisa le cercueil : “Je l’emporte ? je le laisse ? je le laisse”.

Il courut à travers la chambre comme un fou rire. L’instant d’après il sortait résolument, le cercueil sous le bras. » […]

Michel Ohl

Onessa

Schéol, 1993

Voir également l’Affiche n°9 publiée par le bleu du ciel

http://editionlebleuduciel.free.fr/affiche9.html

Michel Ohl, né le 5 décembre 1946 à Onesse-et-Laharie,

est mort le 20 octobre 2014 à Bordeaux.