Lambert Schlechter, « Le Ressac du temps »

« Montaigne et les dates. Il y en a peu, explicitement, dans les Essais, mais il y en a.

Il date sa retraite du 28 février 1571, jour initial de sa trente-neuvième année. Il date le “Au lecteur” de ce premier mars mille cinq cent quatre-vingt, c’est le lendemain de son quarante-septième anniversaire.

&

Lire Montaigne. – Quelques mois avant de se suicider Stephan Zweig écrit qu’il lit Montaigne chaque jour.

Marcel Jullian écrit à propos du suicide de Zweig, que celui-ci est peut-être mort de l’avoir [Montaigne] de trop près connu, – et poursuit : Sur le mot qu’il a laissé, il confesse que, n’ayant pas la force d’âme de Montaigne, dont il avait entrepris la biographie, il ne pouvait pas attendre que vienne l’aurore.

Lire Montaigne. – Raymond Petit, jeune résistant luxembourgeois assassiné par les nazis était grand lecteur de Montaigne.

Lire Montaigne. – Nous ne lisons pas “Montaigne”, nous cultivons notre narcissisme dans une lecture sélective, qui trouve évident que l’auteur s’intéresse à son Moi. (Marie-Madeleine Fragonard dans la préface de son édition des Essais, Pocket, 1988). »

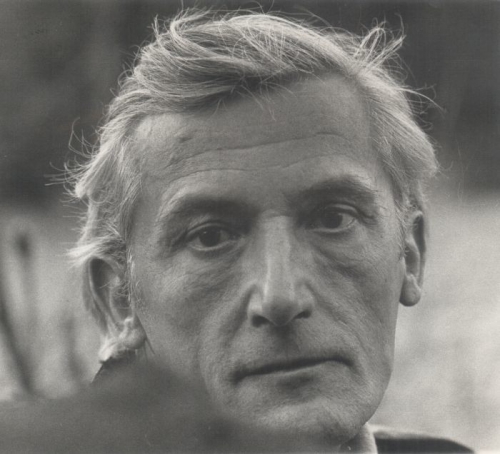

Lambert Schlechter

Le Ressac du temps – le murmure du monde 5

Les Vanneaux, 2016

https://editionsdesvanneaux.wordpress.com/

pour fêter l'anniversaire de Montaigne, 28 février 1533