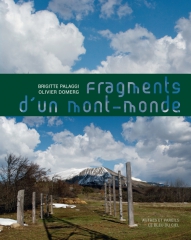

Bernard Ruhaud, « L’inoubli »

« Elle était belle, je crois. Sur les photos je la vois fine, élégante, en dépit de moyens modestes et des problèmes de vue qui la contraignaient à porter en permanence de fortes lunettes. Je me la représente avec un genre et une simplicité qui me plaisent chez les femmes en général. Qui sait si je n’en serais pas tombé amoureux moi aussi. Je n’avais pas neuf ans quand elle est morte et je ne pense pas avoir vécu assez longtemps auprès d’elle pour refouler tout à fait des fantasmes incestueux. Je ne l’ai jamais vu nue, ou je ne me souviens plus. Mais je le regrette. Le seul bénéfice produit par son décès prématuré, si c’en est un, c’est d’être morte encore belle. Et l’amour dont mon père l’a entourée quand ils se sont connus et jusqu’à sa fin est probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa courte existence.

Je ne l’ai pas vu nue, par contre je l’ai vue pleurer, pleurer désespérément lorsqu’elle reprochait à mon père une incartade dont pourtant il se défendait, pleurer quand pour m’amuser je me cachais et qu’après m’avoir longtemps cherché, appelé, elle ne me trouvait toujours pas, pleurer doucement tout en continuant à s’activer dans la maison, pour rien semblait-il, et cela me bouleversait mais je n’osais m’immiscer dans ces intimes et profondes tristesses qui la saisissaient parfois brusquement. »

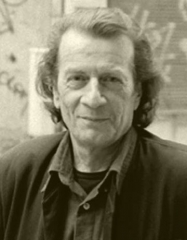

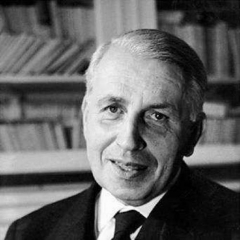

Bernard Ruhaud

L’Inoubli, suivi d’un Épilogue

L’Escampette, 2014