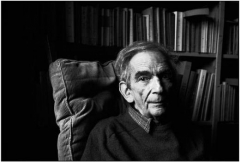

Louis-René des Forêts, « Ostinato »

DR

« Le gris argent du matin, l’architecture des arbres perdus dans l’essaim de leurs feuilles.

Le parcours du soleil, son apogée, son déclin triomphal.

La colère des tempêtes, la pluie chaude qui saute de pierre en pierre et parfume les prairies.

Le rire des enfants déboulant sur la meule ou jouant le soir autour d’une bougie à garder leur paume ouverte le plus longtemps sur la flamme.

Les craquements nocturnes de la peur.

Le goût des mûres cueillies au fourré où l’on se cache et qui fondent en eaux noires aux deux coins de la bouche.

La rude voix de l’océan étouffé par la hauteur des murailles.

Les caresses pénétrantes qui flattent l’enfance sans entamer sa candeur.

La rigueur monastique, les cérémonies harassantes que les bouches façonnées aux vocables latins enveloppent dans l’exultation des liturgies pour célébrer la formidable absence du maître souverain.

Les grands jeux dits innocents où les corps se chevauchent dans la poussière avec un trouble plaisir. Les épreuves du jeune orgueil frémissant à l’insulte et aux railleries.

Le bel été qui tient les bêtes en arrêt et l’adolescent comme un vagabond assoupi sur la pierre.

Le pieux mensonge filial à celle dont le cœur ne vit que d’inquiétude.

Le vin lourd de la mélancolie, le premier éclat de la douleur, l’écharde du repentir.

Les fêtes intimes d’une amitié éprise du même langage, la marche côte à côte sur le sentier des étangs où chacun suspend son pas aux rumeurs amoureuses des oiseaux.

La fausse guerre dans les cavernes et la neige de Lorraine. Le désastre public sanctionné par l’ignorance, l’avilissement, les aberrations de l’esprit, les discordes, tous les décrets et spoliations qui préparent aux grands ouvrages de la mort.

L’attente du petit jour, l’ivresse d’avoir peur, les risques encourus aux clairières à franchir d’une foulée haletante.

La fille pendue à la cloche comme un églantier dans le ruissellement de sa robe nuptiale, le feu pervenche de ses prunelles.

Le cri émerveillé des naissances. La riante turbulence des oisillons qui s’éveillent et s’abandonnent au vertige encore inouï de la langue.

La foudre meurtrière.

L’enfant si belle couchée dans la chaleur blanche.

Le temps qui les en éloigne cruellement sans desserrer la souffrance.

Les nuits de mauvais sommeil, la parole perdue, son dépôt amer. Les pages embrasées par liasses comme on se dépouille d’un habit impur.

Le coude-à-coude serré dans l’abandon au rêve d’un renouveau qui abolirait les distances.

Tout ce qui ne peut se dire qu’au moyen du silence, et la musique, cette musique des violons et des voix venues de si haut qu’on oublie qu’elles ne sont pas éternelles.

Il y a ce que nul n’a vu ni connu sauf celui qui cherche dans le tourment des mots à traduire le secret que sa mémoire lui refuse.

Mais quand le tour est joué, faut-il en appeler à l’ancienne vie, réinventer son théâtre étonnant, avec ses cris, ses sauvages blessures, ses folies et ses larmes, si c’est pour n’y faire figurer que cette seule ombre tout occupée par le souci de la mort à inscrire son nom sur un tas de déchets hors d’usage ? Vieilleries, vieilleries ! Mettez le feu au décor, réduisez ce décor en cendres, foulez cette cendre avec la même indifférence que la terre qui n’est qu’un charnier où le bruit de nos pas sonne aussi creux que les os des morts.

– Tout ceci n’est donc qu’une fantasmagorie ! Il faut tout brûler ?

– Laissez. Le temps s’en chargera. »

Louis-René des Forêts

Ostinato

Mercure de France, 1997