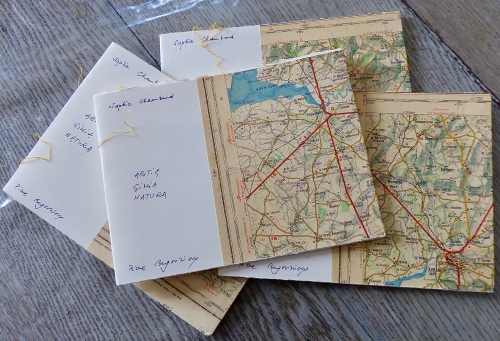

Jean-Michel Reynard, « L’enfant-P. »

« “je n’aurai pas aimé…”

— où ne s’inscrit jamais, proférant, l’être que d’un pays — espace auquel, matière ou site, couverture rocheuse debout — le désert, appartiennent : mottes, sémaphores ravinés que nous sommes, rongés, des enfants qui s’ébattent, notre loi, l’hystérie modèle d’un talion, l’effondrement des chevaux et, plus que tout, là-bas, l’heure d’un village ocre et rouge, frêle, blessé de colère, sa souffrance — invalide. mais où la fête pauvre, bientôt, parce qu’un carré d’enfuis vient un moment, s’y rallier, brandit joie et danse, musique, par la bouche épanouie, près du feu, d’un gamin qui suit sa tête en rêvant. enfants porteurs d’hommes. par eux, l’histoire est délestée — ravi le moindre écho de jeu mortel. qu’à chaque rasade, dès lors, ou massacre, le groupe s’esclaffe, les rires qui s’ébrouent retombent au ciel, crèvent en terre, reliefs d’une empreinte dont, d’emblée, le cercle recueilli autour d’un combat d’insectes, vite flambés vifs, aura, dans le regard froid — malice et gaieté misérable — d’une fillette longuement vue, sa cruauté de jour —, déjà récapitulé, ou mimé, la représentation sanglante. seules, comme déborde du lait, bave une peinture, brèves, des charpies de nuages, aube ou soir, frottent encore, lessivent de chair les montagnes, trament d’un chant la dérive infantile du monde. cris. orgies dérisoires. frontière. femmes. et, juste pour finir, cette fille, choisie, aimée, payée pour l’enfance, la même, le retour d’écart en nous — probe, sous l’aveuglement. pour en finir : ensemble. si proches, eux, égaux, manqués l’un l’autre, qu’on ne croit, sans doute, qu’y peser le temps de son âge, la race, vieille avant, avec soi — l’impasse tremblante des yeux, et la bouteille, vide, interminablement pétrie. dans un coin, un nouveau-né pleure. crypte de cette chambre exemplaire, obscure, où, une fois de plus, seule la détresse aura joui. vertige du désir de nier bien plus que de prendre. pour qu’au moins tout s’achève. la mort, la vie, l’image et les jeux. la terre, fatiguée. et la langue. ce qu’un autre enfant va tuer. par chance. servir : baptiser. hurlements, éventaire salubre d’une bataille dans laquelle, comme jadis, on se redresse, déjà mort, pour périr, saigner, et encore choir. étal. pourquoi non ? l’enfant n’aura cessé d’écrire le récit, de tourner les pages. il sourit. il est au monde. la fille bue peut désormais refermer sur le siècle — le nôtre —, naissant, l’anachronisme solaire de ceux qui ne savent plus — ou trop bien — que les enfants seuls jouent à mourir. »

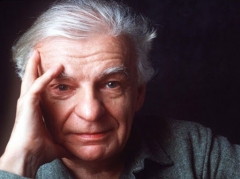

Jean-Michel Reynard

Le détriment

Fourbis, 1992