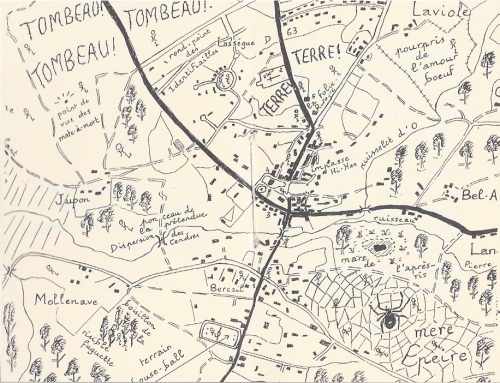

Michaël Glück / Susanna Lehtinen, « Mon chien »

« Un chien sans laisse toujours traverse les coulisses. Où ai-je lu ce proverbe, pense-t-il ? Je déteste mon chien particulièrement depuis qu’il parle et prétend me dicter ma conduite, depuis qu’il s’est mis en tête et en voix de commenter le moindre de mes gestes, bref depuis qu’il me tient en laisse. Je n’ignore pas que tous les chiens, ou presque, tiennent leur maître (ou leur maîtresse, il ne faut pas écarter cette hypothèse) en laisse, c’est une image convenue et tout autant indiscutable, mais tous les chiens ne parlent pas ou, du moins, n’en font pas comme le mien étalage.

Le problème avec monchien c’est dit-il. Quand dit-il se permet une intrusion entre monchien et moi, quand il s’interpose entre nous, c’est grand vent de panique et de colère, tumulte et rage et je crois bien que l’animal dont les lèvres se retroussent sur des canines menaçantes, oui, je crois bien que l’animal le plus terrifiant, c’est moi. Dit-il.

(Sauf que mes canines, dit-il, un autre, c’est une fiction, un travail de faussaire, du grand art mais faux et usage de faux.)

Vous avez vu.

L’air de rien, hein.

Sournois dit-il. »

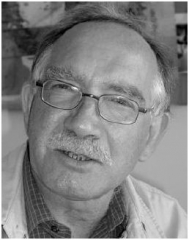

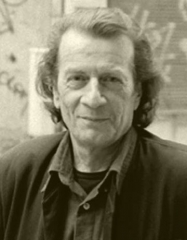

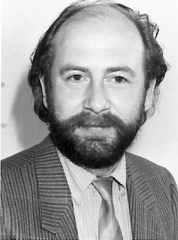

Michaël Glück

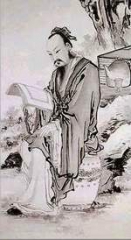

Mon chien

Illustrations Susanna Lehtinen

Cousu Main, 2013