« La Madonna del parto, disait Enzo, tandis que nous roulions à grande vitesse sur l’autoroute nocturne, n’est certes pas la seule, mais une des rares qui présente ainsi la grossesse de la Vierge, encore tire-t-elle, dans les autres modèles, son manteau virginal sur son ventre ou y noue pudiquement la ceinture mariale, alors qu’ici elle l’expose avec orgueil au regard, mais assurément elle est la seule d’un format de fresque aussi monumental, d’une posture altière et mystérieuse telle qu’elle n’a pas manqué de saisir l’ingénieur venu d’Arrezo, à la fin du xixe siècle, inspecter un vieux puits du village et qui, en cette occasion, la redécouvrit par hasard, négligée puis oubliée qu’elle était dans son sanctuaire, presque aussitôt que peinte par Piero, en dépit de sa grande réputation, cependant elle y demeura, à travers les vicissitudes du temps, épargnée par une destruction de l’édifice qui concerna la nef et non, providentiellement, le chœur où elle était peinte. On ne peut que s’étonner de la pérennité miraculeuse de cette œuvre à la gloire de la maternité divine, même si l’on sait que les femmes venaient dès le haut Moyen Âge en pèlerinage à cet endroit pour avoir un enfant, soit que de très ancienne date un ruisseau proche, nommé Momentana, ait suscité la croyance profane en la fécondité instantanée de ses eaux de source, soit qu’une statue votive en bois de la chapelle ait relayé cette dévotion locale, et la mère de Piero était elle-même originaire de ce village, mais on ne sait si celle-ci inspira le peintre ou bien la longue tradition du lieu, ainsi les hommes perdant les raisons qu’ils ont de croire reportent-ils de manière immémoriale la ferveur de leur espérance sur des objets qu’obscurément ils savent dignes d’elle. Quelles que soient les fictions, les légendes ou les rêveries qu’ils engendrent, que ce soit le ruisseau, la Vierge de bois ou la mère de Piero, la maternelle puissance d’une prière est constante en ce lieu depuis des siècles. Surtout, disait-il encore, elle a ce geste sans pareil, qui a tant fait couler d’encre, par lequel elle désigne ostensiblement la place de sa maternité, les doigts de sa main droite bizarrement disposés, en une prise paradoxale, qui à la fois écarte et referme, désigne et confisque la fente que son ventre gros d’enfant ouvre sur un jupon blanc, devant lequel nous sommes comme les petits enfants posant, dans leur besoin acharné de connaissance, avec ingénuité, avidité et constance, sans toujours la formuler, la plus vieille question de notre humanité : d’où viennent les enfants, de même que sous des formes de pensée dissidentes nous spéculons et bâtissons des équations apparemment lointaines qui reviennent pourtant à la même interrogation vitale, à laquelle nous avons trouvé les réponses de la raison sans en réduire l’énigme, et s’il y a toujours une mère pour désigner son ventre, la paternité reste sans solution, insolubles la conception et ses voies spirituelles. C’est le génie de Piero que d’avoir résumé dans cette œuvre ce que toute une vie s’épuise à formuler, en une image d’art qui comme toute image d’art n’est que la place où s’absente le monde pour se représenter.

« La Madonna del parto, disait Enzo, tandis que nous roulions à grande vitesse sur l’autoroute nocturne, n’est certes pas la seule, mais une des rares qui présente ainsi la grossesse de la Vierge, encore tire-t-elle, dans les autres modèles, son manteau virginal sur son ventre ou y noue pudiquement la ceinture mariale, alors qu’ici elle l’expose avec orgueil au regard, mais assurément elle est la seule d’un format de fresque aussi monumental, d’une posture altière et mystérieuse telle qu’elle n’a pas manqué de saisir l’ingénieur venu d’Arrezo, à la fin du xixe siècle, inspecter un vieux puits du village et qui, en cette occasion, la redécouvrit par hasard, négligée puis oubliée qu’elle était dans son sanctuaire, presque aussitôt que peinte par Piero, en dépit de sa grande réputation, cependant elle y demeura, à travers les vicissitudes du temps, épargnée par une destruction de l’édifice qui concerna la nef et non, providentiellement, le chœur où elle était peinte. On ne peut que s’étonner de la pérennité miraculeuse de cette œuvre à la gloire de la maternité divine, même si l’on sait que les femmes venaient dès le haut Moyen Âge en pèlerinage à cet endroit pour avoir un enfant, soit que de très ancienne date un ruisseau proche, nommé Momentana, ait suscité la croyance profane en la fécondité instantanée de ses eaux de source, soit qu’une statue votive en bois de la chapelle ait relayé cette dévotion locale, et la mère de Piero était elle-même originaire de ce village, mais on ne sait si celle-ci inspira le peintre ou bien la longue tradition du lieu, ainsi les hommes perdant les raisons qu’ils ont de croire reportent-ils de manière immémoriale la ferveur de leur espérance sur des objets qu’obscurément ils savent dignes d’elle. Quelles que soient les fictions, les légendes ou les rêveries qu’ils engendrent, que ce soit le ruisseau, la Vierge de bois ou la mère de Piero, la maternelle puissance d’une prière est constante en ce lieu depuis des siècles. Surtout, disait-il encore, elle a ce geste sans pareil, qui a tant fait couler d’encre, par lequel elle désigne ostensiblement la place de sa maternité, les doigts de sa main droite bizarrement disposés, en une prise paradoxale, qui à la fois écarte et referme, désigne et confisque la fente que son ventre gros d’enfant ouvre sur un jupon blanc, devant lequel nous sommes comme les petits enfants posant, dans leur besoin acharné de connaissance, avec ingénuité, avidité et constance, sans toujours la formuler, la plus vieille question de notre humanité : d’où viennent les enfants, de même que sous des formes de pensée dissidentes nous spéculons et bâtissons des équations apparemment lointaines qui reviennent pourtant à la même interrogation vitale, à laquelle nous avons trouvé les réponses de la raison sans en réduire l’énigme, et s’il y a toujours une mère pour désigner son ventre, la paternité reste sans solution, insolubles la conception et ses voies spirituelles. C’est le génie de Piero que d’avoir résumé dans cette œuvre ce que toute une vie s’épuise à formuler, en une image d’art qui comme toute image d’art n’est que la place où s’absente le monde pour se représenter.  Mais plus encore que la main de la Madone c’est son regard pathétique qui donne la direction, disait Battistini, ce regard oblique et baissé qu’on connaît aux Vierges de la Renaissance, Piero en a trouvé ici l’expression sublime, car ce qui bombe sa paupière, alourdit son arche sur le globe oculaire, le savent les neurologues, c’est l’action des nerfs proprement “pathétiques”, l’unique paire des nerfs crâniens, parmi les douze qui commandent les muscles de l’œil, les seuls à avoir pour fonction de contrôler cette position du regard oblique, intense, porté vers le bas et sans objet que de désigner, dans le même axe chez les Vierges de Memling comme de Lorenzetti, cette place ineffable de soi, qui est le secret de la gestation, le secret de l’incarnation, vers lequel il plonge comme dans l’insondable de l’âme, regard d’absence au monde et si pénétrant qu’à éviter le nôtre il nous invite plus instamment à y méditer, à entrer dans le tragique imaginaire maternel. D’intuition les peintres, bien avant les anatomistes, ont compris que ce regard pathétique absorbe le cercle optique de l’horizon terrestre et le focalise en un seul point, d’attente et de remémoration, disait la voix de Battistini, assourdie par le ronronnement du moteur et le chuintement d’un coulis d’air dans un interstice de vitre baissée qui colmatait mes oreilles et appesantissait mes paupières comme dans les instants qui précèdent l’endormissement, et je me suis demandé plus tard s’il m’avait vraiment raconté tout cela, ou si ma pensée, vagabondant tandis qu’il parlait, accompagnait son discours d’un songe éveillé, où me devenaient intelligibles les sensations confuses et violentes du bref instant passé devant la Madonna del parto, et sur la petite route du domaine devant le paysage de la Résurrection qui, rassemblant ce que j’ignorais savoir de moi-même ce soir-là, et comme le disait Laura devant le monument aux morts du village désert, m’avait fait sauter le pas, et commencer à vouloir me souvenir. Ainsi, disait peut-être encore la voix sourde de Battistini, les hommes savent-ils que toute création exige un lieu retiré de songerie sauvage où ne s’opposent plus, mais s’échangent et se marient, la raison logique et l’intuition, se fabriquent les opérations imaginaires par lesquelles ils consolent, à défaut de guérir, la désespérante condition humaine, aussi le regard oblique et bas de la Madonna del parto donne-t-il à qui entre là, si ignorant ou savant soit-il, dans ce sentiment mêlé d’angoisse et de paix, la conviction qu’elle parle sa langue intime à tout un. »

Mais plus encore que la main de la Madone c’est son regard pathétique qui donne la direction, disait Battistini, ce regard oblique et baissé qu’on connaît aux Vierges de la Renaissance, Piero en a trouvé ici l’expression sublime, car ce qui bombe sa paupière, alourdit son arche sur le globe oculaire, le savent les neurologues, c’est l’action des nerfs proprement “pathétiques”, l’unique paire des nerfs crâniens, parmi les douze qui commandent les muscles de l’œil, les seuls à avoir pour fonction de contrôler cette position du regard oblique, intense, porté vers le bas et sans objet que de désigner, dans le même axe chez les Vierges de Memling comme de Lorenzetti, cette place ineffable de soi, qui est le secret de la gestation, le secret de l’incarnation, vers lequel il plonge comme dans l’insondable de l’âme, regard d’absence au monde et si pénétrant qu’à éviter le nôtre il nous invite plus instamment à y méditer, à entrer dans le tragique imaginaire maternel. D’intuition les peintres, bien avant les anatomistes, ont compris que ce regard pathétique absorbe le cercle optique de l’horizon terrestre et le focalise en un seul point, d’attente et de remémoration, disait la voix de Battistini, assourdie par le ronronnement du moteur et le chuintement d’un coulis d’air dans un interstice de vitre baissée qui colmatait mes oreilles et appesantissait mes paupières comme dans les instants qui précèdent l’endormissement, et je me suis demandé plus tard s’il m’avait vraiment raconté tout cela, ou si ma pensée, vagabondant tandis qu’il parlait, accompagnait son discours d’un songe éveillé, où me devenaient intelligibles les sensations confuses et violentes du bref instant passé devant la Madonna del parto, et sur la petite route du domaine devant le paysage de la Résurrection qui, rassemblant ce que j’ignorais savoir de moi-même ce soir-là, et comme le disait Laura devant le monument aux morts du village désert, m’avait fait sauter le pas, et commencer à vouloir me souvenir. Ainsi, disait peut-être encore la voix sourde de Battistini, les hommes savent-ils que toute création exige un lieu retiré de songerie sauvage où ne s’opposent plus, mais s’échangent et se marient, la raison logique et l’intuition, se fabriquent les opérations imaginaires par lesquelles ils consolent, à défaut de guérir, la désespérante condition humaine, aussi le regard oblique et bas de la Madonna del parto donne-t-il à qui entre là, si ignorant ou savant soit-il, dans ce sentiment mêlé d’angoisse et de paix, la conviction qu’elle parle sa langue intime à tout un. »

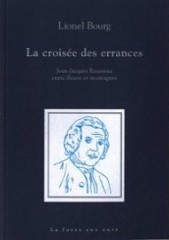

Anne-Marie Garat

Nous nous connaissons déjà

Coll. Un endroit où aller. Actes Sud, 2003

Rééd. Babel n° 741, 2006

Troisième page consacrée à la Madonna del Parto

de Piero della Francesca.

« Chaque phrase retombe pour que retentisse le récit. Mais dans chaque phrase il y a beaucoup de phrases suspendues chevauchées coupées qui cherchent au large à fuir l’énoncé.

« Chaque phrase retombe pour que retentisse le récit. Mais dans chaque phrase il y a beaucoup de phrases suspendues chevauchées coupées qui cherchent au large à fuir l’énoncé.

Mais plus encore que la main de la Madone c’est son regard pathétique qui donne la direction, disait Battistini, ce regard oblique et baissé qu’on connaît aux Vierges de la Renaissance, Piero en a trouvé ici l’expression sublime, car ce qui bombe sa paupière, alourdit son arche sur le globe oculaire, le savent les neurologues, c’est l’action des nerfs proprement “pathétiques”, l’unique paire des nerfs crâniens, parmi les douze qui commandent les muscles de l’œil, les seuls à avoir pour fonction de contrôler cette position du regard oblique, intense, porté vers le bas et sans objet que de désigner, dans le même axe chez les Vierges de Memling comme de Lorenzetti, cette place ineffable de soi, qui est le secret de la gestation, le secret de l’incarnation, vers lequel il plonge comme dans l’insondable de l’âme, regard d’absence au monde et si pénétrant qu’à éviter le nôtre il nous invite plus instamment à y méditer, à entrer dans le tragique imaginaire maternel. D’intuition les peintres, bien avant les anatomistes, ont compris que ce regard pathétique absorbe le cercle optique de l’horizon terrestre et le focalise en un seul point, d’attente et de remémoration, disait la voix de Battistini, assourdie par le ronronnement du moteur et le chuintement d’un coulis d’air dans un interstice de vitre baissée qui colmatait mes oreilles et appesantissait mes paupières comme dans les instants qui précèdent l’endormissement, et je me suis demandé plus tard s’il m’avait vraiment raconté tout cela, ou si ma pensée, vagabondant tandis qu’il parlait, accompagnait son discours d’un songe éveillé, où me devenaient intelligibles les sensations confuses et violentes du bref instant passé devant la Madonna del parto, et sur la petite route du domaine devant le paysage de la Résurrection qui, rassemblant ce que j’ignorais savoir de moi-même ce soir-là, et comme le disait Laura devant le monument aux morts du village désert, m’avait fait sauter le pas, et commencer à vouloir me souvenir. Ainsi, disait peut-être encore la voix sourde de Battistini, les hommes savent-ils que toute création exige un lieu retiré de songerie sauvage où ne s’opposent plus, mais s’échangent et se marient, la raison logique et l’intuition, se fabriquent les opérations imaginaires par lesquelles ils consolent, à défaut de guérir, la désespérante condition humaine, aussi le regard oblique et bas de la Madonna del parto donne-t-il à qui entre là, si ignorant ou savant soit-il, dans ce sentiment mêlé d’angoisse et de paix, la conviction qu’elle parle sa langue intime à tout un. »

Mais plus encore que la main de la Madone c’est son regard pathétique qui donne la direction, disait Battistini, ce regard oblique et baissé qu’on connaît aux Vierges de la Renaissance, Piero en a trouvé ici l’expression sublime, car ce qui bombe sa paupière, alourdit son arche sur le globe oculaire, le savent les neurologues, c’est l’action des nerfs proprement “pathétiques”, l’unique paire des nerfs crâniens, parmi les douze qui commandent les muscles de l’œil, les seuls à avoir pour fonction de contrôler cette position du regard oblique, intense, porté vers le bas et sans objet que de désigner, dans le même axe chez les Vierges de Memling comme de Lorenzetti, cette place ineffable de soi, qui est le secret de la gestation, le secret de l’incarnation, vers lequel il plonge comme dans l’insondable de l’âme, regard d’absence au monde et si pénétrant qu’à éviter le nôtre il nous invite plus instamment à y méditer, à entrer dans le tragique imaginaire maternel. D’intuition les peintres, bien avant les anatomistes, ont compris que ce regard pathétique absorbe le cercle optique de l’horizon terrestre et le focalise en un seul point, d’attente et de remémoration, disait la voix de Battistini, assourdie par le ronronnement du moteur et le chuintement d’un coulis d’air dans un interstice de vitre baissée qui colmatait mes oreilles et appesantissait mes paupières comme dans les instants qui précèdent l’endormissement, et je me suis demandé plus tard s’il m’avait vraiment raconté tout cela, ou si ma pensée, vagabondant tandis qu’il parlait, accompagnait son discours d’un songe éveillé, où me devenaient intelligibles les sensations confuses et violentes du bref instant passé devant la Madonna del parto, et sur la petite route du domaine devant le paysage de la Résurrection qui, rassemblant ce que j’ignorais savoir de moi-même ce soir-là, et comme le disait Laura devant le monument aux morts du village désert, m’avait fait sauter le pas, et commencer à vouloir me souvenir. Ainsi, disait peut-être encore la voix sourde de Battistini, les hommes savent-ils que toute création exige un lieu retiré de songerie sauvage où ne s’opposent plus, mais s’échangent et se marient, la raison logique et l’intuition, se fabriquent les opérations imaginaires par lesquelles ils consolent, à défaut de guérir, la désespérante condition humaine, aussi le regard oblique et bas de la Madonna del parto donne-t-il à qui entre là, si ignorant ou savant soit-il, dans ce sentiment mêlé d’angoisse et de paix, la conviction qu’elle parle sa langue intime à tout un. »