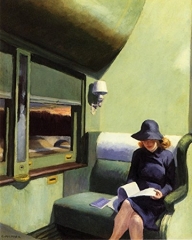

Philippe Jaccottet, « Beauregard »

« Beauregard : c’était donc le nom de ce village, et il me revient aujourd’hui en l’écrivant que j’ai toujours aimé ce mot, que depuis l’enfance il a été pour moi comme une invite, un signe ; parce qu’il y avait un tel lieu-dit aux abords de ma petite ville natale, ce devait être une ferme ou un domaine sur la pente qui descend vers la Broye (je pourrais m’en informer, mais peu importe), je me souviens simplement de ce nom comme s’il avait eu une résonance plus riche que d’autres, et pas même, je crois, à cause de son sens implicite, simplement “comme ça”, pour rien ; comme si, quand on disait “Beauregard” autour de moi dans la vaste maison toujours froide en hiver dès que l’on s’éloignait des hauts poêles de faïence dont certains prétendaient même tiédir deux pièces à la fois, quand on disait ce mot, on faisait tinter une cloche justement pour accéder à quelque lieu inconnu que je n’aurais sûrement pas trouvé si j’étais allé vraiment me promener près de cette ferme, de ce domaine. Oui, ce mot tintait comme un instrument de métal frappé par un marteau — et dont le retentissement, maintenant que j’y songe après tant d'années, n’était pas sans analogie avec celui (qu’on imagine) d’un gong dans la cour d’un temple d’Asie, ou celui des sonnailles d’un troupeau qu’on entend avant de le voir, tels des œufs de fourmis sur un lointain versant de haute montagne — et le son clair se répand, vient à vous à travers la distance elle-même absolument claire, c’est l’air lui-même qui tinte et vibre, l’air tout à fait invisible des hauteurs qui semble s’ouvrir à son passage — tandis que les montagnes s’élèvent immobiles, à distance les unes des autres, comme des beffrois. »

Philippe Jaccottet

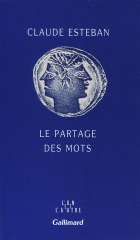

Beauregard

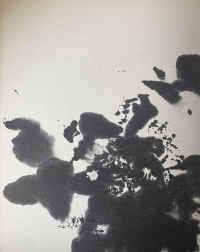

Cinq dessins de Zao Wou-ki

Collection Argile — dirigée par Claude Esteban —, Maeght, 1981