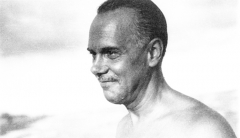

Luis Cernuda, « Le printemps »

DR

« Cette année tu ne connais pas l’éveil du printemps dans ces champs lointains, lorsque sous le ciel gris, tôt le matin, tu entendais les sifflements impatients des oiseaux, surpris sur les branches encore sèches de l’épaisseur feuillue et humide de rosée qui devait maintenant les abriter. Au lieu des prairies émaillées de corolles de safran, c’est l’asphalte sale de ces rues ; et ce n’est pas l’air de mars d’une tiédeur prématurée mais le froid tardif qui t’assaille dans ta marche, et te gèle à chaque carrefour.

Perdu dans cette rêverie, tu suis avec nostalgie l’allée du parc, où tournoie spectrale, au ras du sol, te précédant, aile fugitive et terreuse, une feuille du dernier automne. Si sèche et sombre qu’on la dirait morte depuis des années ; son impossible verdeur et sa fraîcheur évanouies, comme la jeunesse de ce vieillard, immobile là-bas, de l’autre côté de la grille, voûté, mains dans les poches, et qui attend tu ne sais quoi.

Puis en t’approchant, tu découvres aux pieds du vieillard des bouquets de fleurs précoces, asphodèles, hyacinthes, tulipes, aux couleurs vives et incroyables dans cette atmosphère glacée. Il est presque triste de les voir ainsi, exposées sur ce marché du Nord, comme si également elles sentaient leur beauté sans défense face à la sombre hostilité du lieu.

Mais le printemps est là, fou et généreux. Il provoque tes sens, et à travers eux ton cœur qu’il pénètre, apaisant ton sang, illuminant ton esprit ; tes sens qui, sous l’invocation magique, en dépit du froid, de la misère, de l’absence de lumière, ne peuvent contenir l’allégresse printanière que ces fleurs, comme si elles en étaient la promesse, t’ont apportée et ont communiquée à ta peur, ton désespoir et ton apathie. »

Luis Cernuda

Ocnos

Traduit de l’espagnol et préfacé par Jacques Ancet

Les cahiers des brisants, 1987