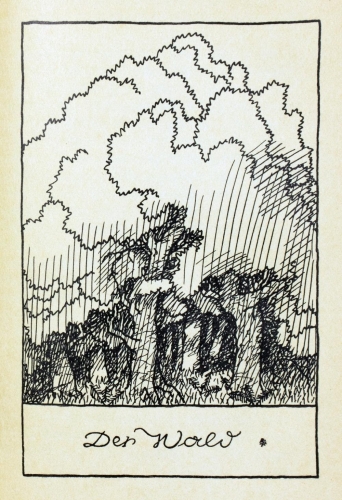

Robert Walser, « La forêt (extrait) »

Karl Walser

« C’est en été naturellement que les forêts sont les plus belles, parce que, alors, rien ne manque à la pétulante richesse de sa parure. L’automne donne aux forêts un dernier charme, bref, mais d’une beauté indescriptible. L’hiver enfin n’est certainement pas propice aux forêts, mais même les forêts hivernales sont encore belles. Y a-t-il du reste dans la nature quelque chose qui ne soit pas beau ? Les gens qui aiment la nature sourient à cette question ; toutes les saisons leur sont également chères et ont la même importance car eux-mêmes se fondent en chacune d’elles par les sensations et la jouissance qu’ils en tirent. Comme sont splendides les forêts de sapin en hiver, quand ces hauts et sveltes sapins sont plus que lourdement chargés de neige, molle, épaisse, de sorte que leurs branches pendent longuement, mollement, jusqu’au sol, rendu lui-même invisible tant la neige est partout. Moi-même, l’auteur, je me suis beaucoup promené à travers les forêts de sapins en hiver et j’ai toujours très bien pu alors oublier les plus belles forêts d’été. C’est comme ça : ou bien on doit tout aimer dans la nature, ou bien on se voit interdit d’y aimer et reconnaître quoi que ce soit. Mais les forêts d’été sont quand même celles qui se gravent le plus vite et le plus vivement dans la mémoire, et ce n’est pas étonnant. La couleur se grave en nous mieux que la forme, ou que ce genre de couleurs monotones que sont le gris ou le blanc. Et en été la forêt est tout entière couleur, lourde, débordante. Tout alors est vert, le vert est partout, le vert règne et commande, ne laisse paraître d’autres couleurs, qui voudraient aussi se faire remarquer, que par rapport à lui. Le vert jette sa lumière sur toutes les formes de sorte que les formes disparaissent et deviennent des éclats. On ne prend plus garde aux formes en été, on ne voit plus qu’un grand ruissellement de couleur plein de pensées. Le monde alors a son visage, son caractère, il a ce visage-là ; dans les belles années de notre jeunesse il a eu ce visage, nous y croyons car nous ne connaissons rien d’autre. Avec quel bonheur la plupart des gens pensent à leur jeunesse : la jeunesse leur envoie des rayons verts, car c’est dans la forêt qu’elle a été le plus délicieuse et la plus captivante. Ensuite on est devenu grand, et les forêts sont devenues aussi plus vieilles, mais tout ce qui est important n’est-il pas resté le même ? Celui qui dans sa jeunesse était un garnement, il portera toujours un petit air, un petit insigne de garnement, qu’il gardera toute sa vie, et de même pour celui qui déjà en ce temps-là était un arriviste, ou un lâche. Le vert, le tout-puissant vert des forêts d’été, ne se laisse pas oublier ni des uns ni des autres ; à tous ceux qui vivent, qui veulent arriver, qui grandissent, il est pour toute la vie inoubliable. Et comme c’est bien que quelque chose d’aussi bon, d’aussi aimable, reste inoubliable de cette façon ! Père et mère et frères et sœurs, et coups et caresses et goujateries, et, liant tout cela, le fil intérieur de ce vert unique. »

Robert Walser

Les rédactions de Fritz Kocher (1904)

Illustrations de Karl Walser

Traduit de l’allemand par Jean Launay

Postface de Peter Utz

Gallimard, 1999, nouvelle édition Zoé Poche, 2024