« La lune engraisse puis faiblit. Dans les belles flambées de bois

L’hiver se consume. Un jour nous nous trouvons dans le blizzard

Totalement aveugles dans le blanc crissement de la neige —

Un moment dans la pure fureur de la saison — l’instant d’après,

(Sans que le vent mollisse jamais ou que la tempête s’interrompe)

Le blanc a viré au noir et la rage absolue de la poussière

A fichu le jour sous un couvercle.

Le Montana...

Le Saskatchewan

Balayés au-dessus de nos têtes

Enterrés vivants debout...

Ne cessant pourtant de marcher.

Sainte Vierge quel printemps abracadabrant !

Hiver oxymorique ! Anagogie de la neige,

Saison de dégénérés, preuve du Péril Rouge

Vitesse initiale six fois celle de la lumière —

À l’époque tu peux te retrouver à fouiller un nid de poule

Où un cheval ou un tracteur a pris l’eau puis coulé,

T’es dans l’eau jusqu’aux fesses, sous la pluie qui plus est :

Une rafale de poussière dans la gorge, on dirait une poignée de verre —

Et encore, c’est pas tout, car t’enfonçant le chapeau sur la tête

Y a les fermes vagabondes du nord : Montana, Saskatchewan,

Avec les fermiers encore dessus, joyeusement en train de labourer,

Quinze centimètres au-dessus de ta tête...

Et encore y aurait pire, mais les voilà qui chantent.

Donc le printemps ne vient pas. Vient pas pendant dix ans...

Simple panne de lumière dans les ports rouillés du soleil

Bloqués par les glaces.

Mais mon souhait est de prendre le large.

Appelé par quel oiseau ? Vers quel col d’altitude, dans la nuit,

Dans le vide lumineux de mon avenir ? De ce chapitre blanc

Qu’est-ce que j’espérais ?

Dans le soir de neige, revenant des collines

Ou rentrant à pied à la maison passé minuit sous une lune tourmenteuse

Je trimballe mon chagrin d’airain, une faim inextinguible,

Qui n’a pas de nom.

Debout dans la parcelle nord,

Sans aucune tradition pour me réchauffer, j’exige un nom,

En quête d’un mot pour l’Ici et Maintenant... pour clouer son cuir à la grange…

Il me faut voyager...

L’exil commence tôt dans mon pays

Bien que la communauté des doux coupeurs de bois ne soit jamais si vaste, si chaleureuse.

Dans la langue de l’eau point de mot pour le feu.

Ainsi je portais partout mon angoisse comme un poème coulé

Dans le bronze :

Là où se formait le vert-de-gris comme mousse sur un menhir,

Et parfois je lisais son nom dans l’arbre fluide du nord,

La rivière de minuit de la lumière boréale.

Dans la stridence de la neige

Et le chant de fer des roues des chariots de gravier

Là où les fermiers de la Work Projects Administration entretenaient les routes

Parfois il me semblait l’entendre.

Immortelle

Solitude

Formes des ténèbres

Froids

Compagnons.

C’est cette chanson-ci que me chantait la lune, lorsque je rentrais dans la nuit.

Et les langues glacées des étoiles.

Après Noël

Me laissant porter

Vers le Verseau...

— Son chant me menait au sommeil.

Là-bas dans les collines un coyote isolé...

aboyait ses laudes... »

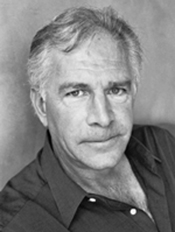

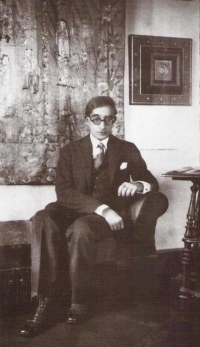

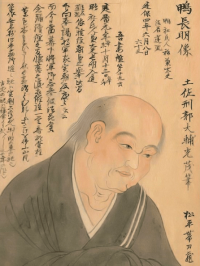

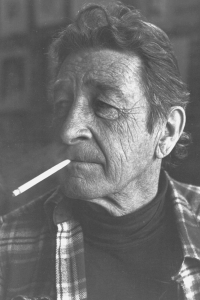

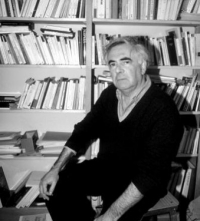

Thomas McGrath

Lettre à un ami imaginaire

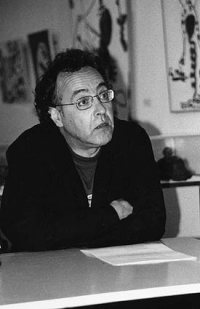

Traduit de l’anglais (USA) et présenté par Vincent Dussol

Éditions Grèges & Librairie Le Livre, 2023