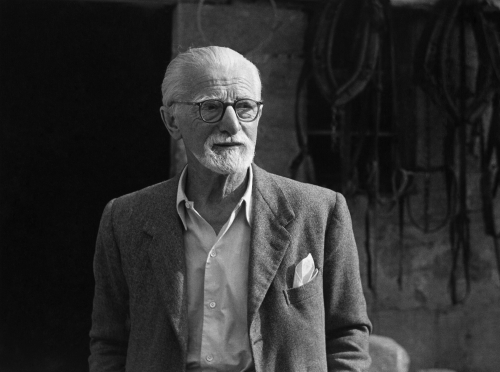

Emily Dickinson, « Je ne l’ai pas encore dit à mon jardin… »

« Je ne l’ai pas encore dit à mon jardin –

De peur d’y succomber.

Je n’ai pas tout à fait la force à présent

De l’apprendre à l’Abeille –

Je ne le nommerai pas dans la rue

Les boutiques me dévisageraient –

Qu’un être si timide – si ignorant

Ait l’aplomb de mourir.

Les collines ne doivent pas le savoir –

Où j’ai tant vagabondé –

Ni révéler aux forêts aimantes

Le jour où je m’en irai –

Ni le balbutier à table –

Ni sans réfléchir, au passage

Suggérer que dans l’Énigme

Quelqu’un en ce jour marchera – »

Emily Dickinson

Car l’adieu, c’est la nuit

Choix, traduction et présentation de Claire Malroux

Poésie / Gallimard, 2000

Pour ce 15 mai 1886.