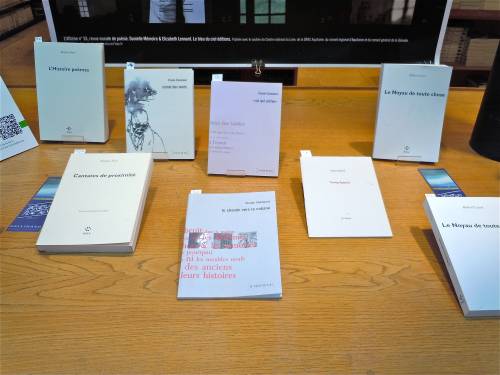

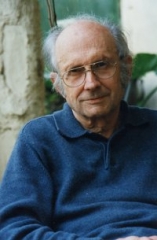

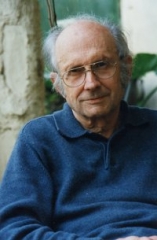

Roger Laporte est mort le mardi 24 avril 2001. Il avait soixante-seize ans. Son œuvre est considérable. Nous devons continuer à la lire, à y trouver des nourritures pour le voyage qui nous reste à faire. Il m’avait confié le manuscrit de ce livre, Écrire la musique, que je suis fier d’avoir publié et de continuer à vendre bon an mal an à quelques poignées d’exemplaires, preuve qu’il y a encore des lecteurs pour ce travail — cette vie — d’écriture à nul autre comparable. On trouvera l’essentiel des textes de Roger Laporte — La Veille, Une voix de fin silence, Pourquoi ?, Fugue, Supplément, Fugue 3, Codicille, Suite et Moriendo — dans le volume Une vie, publié par P.OL. en 1986.

Roger Laporte est mort le mardi 24 avril 2001. Il avait soixante-seize ans. Son œuvre est considérable. Nous devons continuer à la lire, à y trouver des nourritures pour le voyage qui nous reste à faire. Il m’avait confié le manuscrit de ce livre, Écrire la musique, que je suis fier d’avoir publié et de continuer à vendre bon an mal an à quelques poignées d’exemplaires, preuve qu’il y a encore des lecteurs pour ce travail — cette vie — d’écriture à nul autre comparable. On trouvera l’essentiel des textes de Roger Laporte — La Veille, Une voix de fin silence, Pourquoi ?, Fugue, Supplément, Fugue 3, Codicille, Suite et Moriendo — dans le volume Une vie, publié par P.OL. en 1986.

« Pourquoi ma passion pour la lecture m’a-t-elle conduit, à l’âge de treize ou quatorze ans, à m’identifier à un personnage d’écrivain plutôt qu’à un Capitaine au long cours ? Je l’ignore, mais, même si je connaissais le secret de ma “vocation”, je n’aurais pas la réponse à la seule question qui mérite d’être posée : pourquoi ai-je désiré, non pas devenir écrivain, mais écrire tels livres plutôt que tels autres livres ? Pour répondre il me faudrait tout d’abord faire une analyse du champ littéraire et philosophique en 1945, expliquer par exemple que 1943 est pour moi, comme pour d’autres, l’année de parution de Faux pas plutôt que celle de L’Être et le Néant, mais une telle étude, même exhaustive, serait insuffisante, car une certaine idée que je me suis faite de la littérature ne trouve pas son origine dans la Grande Bibliothèque.

À la réflexion, plus de quarante ans plus tard, et en dépit des risques inhérents à toute reconstitution, je crois pouvoir avancer la proposition suivante : lorsque j’avais dix-huit, dix-neuf ans, à une époque où je n’avais pas encore écrit une seule ligne, ce qui m’a le plus marqué, ce qui a commencé à induire certains effets qui sont devenus lisibles seulement plusieurs décennies plus tard, n’a pas été la littérature, même pas la lecture, certes déterminante de Proust, mais la musique de chambre, très précisément ma première audition de l’intégrale des quatuors à cordes de Beethoven que vint donner à Lyon, salle Rameau, le quatuor Löwenguth. »

Roger Laporte

Écrire la musique

Éditions à Passage, 1986

Roger Laporte est mort le mardi 24 avril 2001. Il avait soixante-seize ans. Son œuvre est considérable. Nous devons continuer à la lire, à y trouver des nourritures pour le voyage qui nous reste à faire. Il m’avait confié le manuscrit de ce livre, Écrire la musique, que je suis fier d’avoir publié et de continuer à vendre bon an mal an à quelques poignées d’exemplaires, preuve qu’il y a encore des lecteurs pour ce travail — cette vie — d’écriture à nul autre comparable. On trouvera l’essentiel des textes de Roger Laporte — La Veille, Une voix de fin silence, Pourquoi ?, Fugue, Supplément, Fugue 3, Codicille, Suite et Moriendo — dans le volume Une vie, publié par P.OL. en 1986.

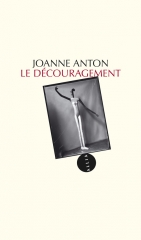

Roger Laporte est mort le mardi 24 avril 2001. Il avait soixante-seize ans. Son œuvre est considérable. Nous devons continuer à la lire, à y trouver des nourritures pour le voyage qui nous reste à faire. Il m’avait confié le manuscrit de ce livre, Écrire la musique, que je suis fier d’avoir publié et de continuer à vendre bon an mal an à quelques poignées d’exemplaires, preuve qu’il y a encore des lecteurs pour ce travail — cette vie — d’écriture à nul autre comparable. On trouvera l’essentiel des textes de Roger Laporte — La Veille, Une voix de fin silence, Pourquoi ?, Fugue, Supplément, Fugue 3, Codicille, Suite et Moriendo — dans le volume Une vie, publié par P.OL. en 1986. Dans la très élégante collection à 6€10, Allia publie un premier livre, qui doit certes à Thomas Bernhard, mais surtout au fait même d’écrire, à l’angoisse, au découragement, à la folie… Tout de digressions souvent drôles, emmené par une pensée en effervescence, obsessionnelle et démentielle souvent, Le Découragement

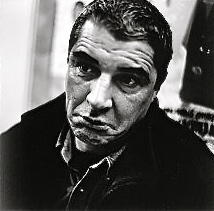

Dans la très élégante collection à 6€10, Allia publie un premier livre, qui doit certes à Thomas Bernhard, mais surtout au fait même d’écrire, à l’angoisse, au découragement, à la folie… Tout de digressions souvent drôles, emmené par une pensée en effervescence, obsessionnelle et démentielle souvent, Le Découragement  « Oui, la mélancolie et la nostalgie sont le seul moyen de ne pas devenir fou en Allemagne. C’est la seule façon de neutraliser psychiquement ce pays. J’essaie d’imaginer un Allemand en train de pleurer et je rigole. Je n’arrive même pas à imaginer une Allemande qui pleure. Ou alors c’est une immigrée avec un passeport allemand. Oui le monde serait un peu meilleur si on pouvait imaginer un Allemand qui pleure. Hélas. Restent les enfants allemands, les nourrissons allemands. La mélancolie tenue en bride et l’alcool en quantité raisonnable — voilà le seul moyen de survivre à un voyage littéraire de Munich à Hambourg. Regarder les usines Mercedes et ravaler ses larmes. Monter dans le cigare d’argent de l’ICE* et avoir l’automne dans le cœur. Se promener dans le Stade olympique de Berlin et fredonner une mélodie tzigane de Transylvanie. Ne succomber à aucun prix à l’ambiance des rues, des places et des transports en commun. Regarder dans les yeux le citoyen de soixante-dix ans à lunettes à monture dorée assis en face dans le compartiment et boire une gorgée de Jim Beam d’une longueur est-européenne. Le plus souvent, le citoyen détourne le regard, de peur qu’on lui offre à boire. Ce sont des conseils tout simples, mais qui peuvent servir si on part pour une semaine ou deux. »

« Oui, la mélancolie et la nostalgie sont le seul moyen de ne pas devenir fou en Allemagne. C’est la seule façon de neutraliser psychiquement ce pays. J’essaie d’imaginer un Allemand en train de pleurer et je rigole. Je n’arrive même pas à imaginer une Allemande qui pleure. Ou alors c’est une immigrée avec un passeport allemand. Oui le monde serait un peu meilleur si on pouvait imaginer un Allemand qui pleure. Hélas. Restent les enfants allemands, les nourrissons allemands. La mélancolie tenue en bride et l’alcool en quantité raisonnable — voilà le seul moyen de survivre à un voyage littéraire de Munich à Hambourg. Regarder les usines Mercedes et ravaler ses larmes. Monter dans le cigare d’argent de l’ICE* et avoir l’automne dans le cœur. Se promener dans le Stade olympique de Berlin et fredonner une mélodie tzigane de Transylvanie. Ne succomber à aucun prix à l’ambiance des rues, des places et des transports en commun. Regarder dans les yeux le citoyen de soixante-dix ans à lunettes à monture dorée assis en face dans le compartiment et boire une gorgée de Jim Beam d’une longueur est-européenne. Le plus souvent, le citoyen détourne le regard, de peur qu’on lui offre à boire. Ce sont des conseils tout simples, mais qui peuvent servir si on part pour une semaine ou deux. »