Jean Clair, « Les ocres merveilleuses » (sur Zoran Music)

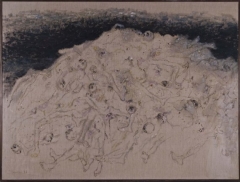

Zoran Music, Portrait d’Ida, 1988, collection particulière

« Music dit qu’il cherche l’essentiel. Il dit aussi qu’il faudrait pouvoir peindre les yeux fermés. Il dit qu’il voudrait que sa peinture ne pèse pas. Dans ce souci pudique, seule confidence qu’il laisse filtrer sur son art, il ne cherche pas la couleur ultime, le ton philosophal comme l’or, la note primordiale qui restent l’obsession des peintes d’avant-garde. Le désert qu’il habite n’est pas celui du nihilisme. Il est plutôt le terreau aride et rigoureux où se recueillent les couleurs premières, ces chrôma qui sont, par la vie qui les habite, un défi à l’étendue et à l’inerte.

[…]

Inséparable de ses origines intellectuelles, le silence de Music l’est aussi de l’expérience de Dachau. Elle demeure chez lui fondamentale, qui a donné naissance à l’œuvre et lui a donné son accent unique. Des chevaux, des paysages, des villes, des visages de femmes, des portraits de soi inlassablement scrutés, tout ce que nous avons cru posséder, nous ne l’avons jamais eu, pas plus que nous ne possédons le langage dont nous usons. L’élégie du quotidien, la permission de dire à nouveau, se regagne ici et chaque matin sur la terreur indicible du crime permanent. Il y suffit de quelques mots, et de quelques tons.

Ainsi de l’usage des mots, ainsi des couleurs. La palette moderne offre au peintre des dizaines de milliers de colorants de synthèse. Misère de la pléthore. Seuls quelques-uns ont rapport à notre monde. Tous les autres sont, à des titres divers, des monstres dont nous serons, un jour ou l’autre, les victimes.

Music use ainsi des ocres, ces ochra merveilleuses dont parle Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle : ocre jaune, ocre rouge, terre de Sienne, terre d’ombre, rouge vénitien. Pigments naturels, ils ne sont pas loin des tons rares des argiles qu’utilisaient les peintres préhistoriques pour fabriquer le rouge, le brun, le jaune, le noir.

[…]

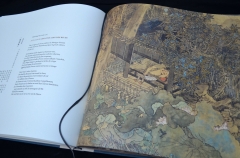

Face aux entreprises d’extermination massive de notre temps, le peintre est cet individu qui, grâce à quelques poudres, reprend le geste du paléanthropien qui, en enterrant les morts après les avoir enduits d’ocres rouges, a fondé notre culture, et la maintient contre la barbarie. Couchant dans le lit des terres colorées pour qu’elles ne se perdent pas, les apparences de ce qu’il aime, le peintre peint un visage de femme à la chevelure rousse, du rouge de la vie, ou de ce roux qu’on dira vénitien, et qui venait dit-on de ce peuple des Cimbres, géants aux yeux bleus, au poil blond ou carotte, venu déferler jusque sur la lagune. Il peint aussi la toison d’Ida, sa compagne, de la nuance qu’un Antonio Tilesio à la Renaissance aurait nommée rufus, et que partagent les chevaux et certains rochers. Il peint des collines bleues et grises, de ce ton caeruleus, albus qui dit les lointains. Il peint, dans l’admirable série des Atelier au chevalet, le mur de sa maison d’un jaune intense, de ce fulvus qui rappelle les blés et l’éclat de l’or tréfilé. Il peint les animaux enfin, les dorades irisées, où se décline le spectre solaire, du roseus au viridus. Protégé de la corruption par tous ces onguents, tout un monde renaît à nos yeux, dérisoire et sublime. »

Zoran Music, Nous ne sommes pas les derniers, 1973, Musée de la Reina Sofia, Madrid

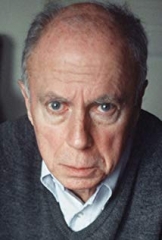

Jean Clair

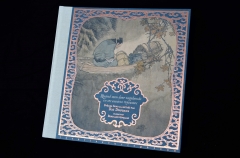

Zoran Music à Dachau – La barbarie ordinaire

Arléa 2018, paru initialement en 2001, sous le titre La barbarie ordinaire – Zoran Music à Dachau, Gallimard