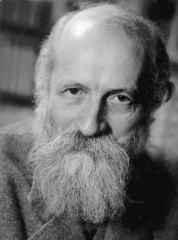

Hermann Broch, « Les Somnambules »

DR

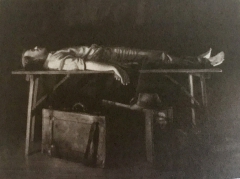

« Dans cette anxiété souveraine qui s’empare de chaque homme au sortir de l’enfance, à l’heure où le pressentiment l’envahit qu’il lui faudra marcher seul, tous ponts coupés, au rendez-vous de sa mort sans modèle, dans cette extraordinaire anxiété qu’il faut bien déjà nommer un effroi divin, l’homme cherche un compagnon afin de s’avancer avec lui, la main dans la main, vers le porche obscur, et pour peu que l’expérience lui ait appris quel délice il y a sans conteste à coucher auprès de son semblable, le voici persuadé que cette très intime union des épidermes pourra durer jusqu’au cercueil. Aussi, quelque rebutantes que soient certaines apparences, car l’on opère entre deux draps de toile grossière et mal aérés ou parce que l’on peut croire qu’une fille ne considère peut-être dans l’homme que le moyen d’assurer ses vieux jours, qu’on veuille bien ne jamais oublier que tout membre de l’humanité, même s’il a le teint jaunâtre, même s’il est anguleux et petit et marqué en haut à gauche d’un défaut de dentition, qu’un tel être, en dépit de son défaut de dentition appelle de ses cris cet amour qui doit pour l’éternité le ravir à la mort, à une peur de la mort qui redescend chaque soir avec la nuit sur la créature dormant dans la solitude, peur qui déjà la harcèle et la lèche comme le ferait une flamme à l’instant où elle se dépouille de ses vêtements ainsi que faisait alors Mlle Erna : elle ôta son corsage de velours rouge pâli, laissa tomber sa jupe de drap vert sombre et aussi son jupon. Elle retira également ses souliers ; en revanche elle garda ses bas et son jupon empesé, elle ne put même se résoudre à ouvrir son corset. Elle avait peur, mais elle dissimulait cette peur sous un sourire futé et à la lumière vacillante de la bougie posée sur la table de nuit, elle se glissa dans le lit sans davantage se dévêtir. »

Hermann Broch (1er novembre 1886 – 30 mai 1951)

Les Somnambules

deuxième partie : « Ersch ou l’anarchie » (1931)

Traduit de l’allemand par Pierre Flachat et Albert Kohn

Gallimard, 1956-1957, rééd. L’Imaginaire, 1990