Giorgio Manganelli, « Centurie »

DR

« CINQUANTE

Il sortit de chez la femme qu’il aurait pu aimer, et qui aurait pu l’aimer en retour, avec un soulagement teinté d’amertume. Il était patent désormais qu’aucun amour ne naîtrait entre eux, pas même le tiède et misérable lien de la luxure, car c’était une femme chaste et robuste, pas même la tendresse langoureuse des amoureux tardifs, car ce n’était pas là chose susceptible d’intéresser longtemps leurs cerveaux avides d’émotions. Tout bien considéré, pensait-il, un amour impossible était de loin préférable à la fin d’un amour. L’impossibilité en effet est proche du conte, elle transforme toutes les chimères de l’attente amoureuse déçue en un genre de littérature mineure, en quelque sorte d’infantile et, surtout, d’inexistant. Il avait rêvé, et elle aussi dans une moindre mesure, à un monde différent de ce qu’il était, car il était clair que le monde dans lequel ils vivaient ne prévoyait pas leur amour, et par conséquent tout projet contraire, vu qu’il ne pouvait se hisser à un niveau héroïque, se révélait être quelque chose de futile, de dérisoire, voire de badin. Il était loisible d’ajouter à cela qu’un amour qui ne commence pas ne saurait non plus finir, même si l’on peut reconnaître dans le fait qu’il ne naisse pas quelque chose de la vaine amertume d’une possible conclusion. Mais aurait-il souhaité vivre une histoire différente avec cette femme ? La question était, théologiquement, impossible, et n’appelait pas de réponse, ou alors une réponse inouïe, comme par exemple : je désire vivre dans un monde complètement différent, et je tiendrais pour un indice de cette différence le fait de pouvoir aimer cette femme, et d’être aimé d’elle. En somme, le problème qui tourmentait leurs corps éphémères et leurs petites âmes imaginatives n’était pas, malgré les apparences, un problème d’ordre sentimental ou moral, mais un problème théologique ou pour être au goût du jour, un problème cosmique. Vu sous cet angle, le problème apparaissait entièrement vain : en effet, dans cet autre univers que Dieu aurait pu créer, et dans l’univers parallèle qui existait peut-être, cette femme n’aurait sans doute jamais existé ou, si elle avait existé dans l’univers parallèle, dont elle était la condition, elle aurait pu être d’une nature telle que lui n’en aurait jamais voulu, et qu’il aurait dû refuser, recourant pour ce faire à des arguments subtils et vraisemblablement captieux. »

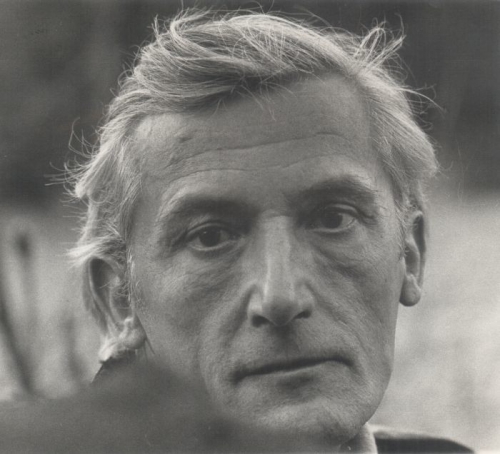

Giorgio Manganelli

Centurie – cent petits romans fleuves

Traduit de l’italien par Jean-Baptiste Para

Prologue de Italo Calvino

Éditions W, 1985, rééd. Cent pages, 2015