Bernard Malamud, « L’homme de Kiev »

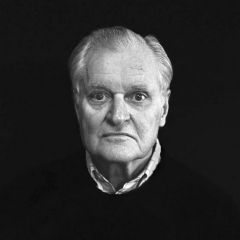

© : Jill Krementz

« Vous attendez. Votre attente est faite de minutes d’espoir et de journées de désespoir. Parfois vous vous bornez à attendre, et il n’existe pas pire avilissement. Vous sombrez alors dans vos pensées en essayant d’abattre les murs de votre cellule. Si la chance vous sourit, la cellule disparaît et vous passez une demi-heure à l’air libre, laissant derrière vous portes, murs et haine de vous-même. Si la malchance vous poursuit, vos pensées risquent de vous empoisonner. Si la chance vous sourit et vous permet de gagner le shtetl, vous pouvez rendre visite à un ami ou, s’il est sorti, vous asseoir sur un banc devant sa cabane. Vous pouvez humer l’odeur des fleurs et de l’herbe, regarder les filles passer sur la route. Vous pouvez aussi, le cas échéant, trouver un peu de travail. Aujourd’hui justement, il y a de la menuiserie à faire. Vous piquez une bonne suée à scier du bois et à clouer les planches. Quand vient l’heure du casse-croûte, vous ouvrez votre paquet de provisions – pas mal. Sur le chapitre de la nourriture, tout le problème consiste à se contenter du peu dont on a besoin. Un œuf dur avec une pincée de sel, c’est délicieux. Ou une pomme de terre coupée en tranches et agrémentée de crème aigre. Du pain trempé dans du lait frais, qu’on suce avant de l’avaler, quel régal ! Et du thé chaud avec du citron et un morceau de sucre ! Le soir, vous traversez le pré humide jusqu’à l’orée du bois. Vous contemplez la lune dans le ciel laiteux. Vous respirez l’air frais. Une ambition vous taquine : l’avenir est à vous. Après tout, vous êtes encore en vie, et libre. Et même si vous n’êtes pas tellement libre, vous croyez l’être. Le pire dans tout cela, c’est quand vos pensées vous abandonnent et que vous retrouvez votre cellule. Une cellule qui est tout votre ciel et vos bois.

Yakov comptait. Il additionnait le temps bien qu’il essayât de s’en défendre. Le calcul présupposait un terme à l’opération, du moins pour un homme n’utilisant que de petits nombres. Combien de fois dans sa vie avait-il compté jusqu’à cent ? Qui pouvait compter éternellement ? C’était comme additionner le temps. Yakov avait arraché quelques éclats à de petits morceaux de bois : les plus longs représentaient les mois, et les plus courts les jours. Une journée constituait certes un poids de temps considérable, mais rien que les minutes au sein d’une seule journée pouvaient en s’amoncelant causer de sérieux dégâts. Pour un homme désœuvré, le pire est de posséder une interminable réserve de minutes. C’est comme de n’avoir rien à verser dans un million de petites bouteilles. »

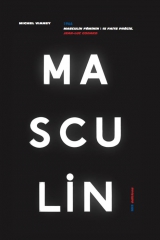

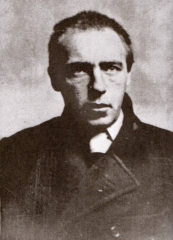

Bernard Malamud

L’homme de Kiev – The Fixer, 1966

Préface de Jonathan Safran Foer

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard et Solange de Lalène

Édition révisée par Hélène Cohen

Seuil, 1967, rééd. Rivages poche, 2015

![Benoît%20Conord_web[1].jpg](http://www.unnecessairemalentendu.com/media/02/01/2078742023.jpg)