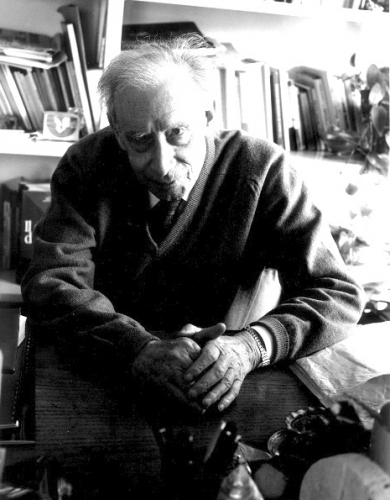

Gustave Roud, « La clématite des haies »

©CChambard

« Une liane, et pourtant ce n’est point sa tige cannelée, verte à l’ombre et pourpre au soleil, qui s’enroule dans les haies aux branches de coudre ou de fusain. Elle monte, elle retombe, et c’est tout. Mais touchez le long pétiole des deux feuilles opposées qui s’en échappent à chaque longueur de doigt ; touchez aussi les supports de leur cinq folioles : vous les sentirez malgré leur minceur nerveux et souples, musclés comme un corps de jeune chat. Ce sont eux qui s’agrippent et se nouent autour de leurs vivants appuis. Étrange plante où chaque feuille se fait vrille !

Est-ce donc pour cela qu’elle paraît l’hôte, et non le parasite des arbrisseaux qui l’accueillent ? Le houblon, pour exemple, le chèvrefeuille même ont une façon impérieuse de s’enrouler de tout leur corps aux rameaux. Leur étreinte, elle, avec le seul suspens léger de ses feuilles appariées, par centaines, monte sans effort jusqu’à la cime des aulnes ou des coudriers, puis s’amuse à les parer de retombantes guirlandes et, vers le temps des moissons, à les fleurir.

Deux par deux, un à l’aisselle de chaque feuille, les corymbes de fleurs se dressent, toujours verticaux, que la tige monte, biaise ou redescende. Et chacun a la délicate architecture d’un bouquet. L’éclosion des boutons – lisses petits œufs vert-pâle – ne monte pas banalement de la base au faîte. Chaque corymbe s’étoile peu à peu, selon un ordre secret, de croix de pétales récurvés, couleur de crème, couronnés d’une épaisse touffe d’étamines. Leur parfum fait songer au miel des hautes ombellifères de mai finissant, mais un miel plus rare et moins amer.

Le moissonneur aux épaules huilées de soleil qui passe et le respire, les bras rouges de taons écrasés, songe-t-il au temps où, petit berger d’automne, il se taillait dans la tige d’une vieille clématite, d’une vouarble, pour lui donner son nom d’ici, ses premiers, puants, héroïques cigares ? »

Gustave Roud

Les fleurs et les saisons

Avec des photographies de l’auteur

Postface de Philippe Jaccottet

La Dogana, 2003