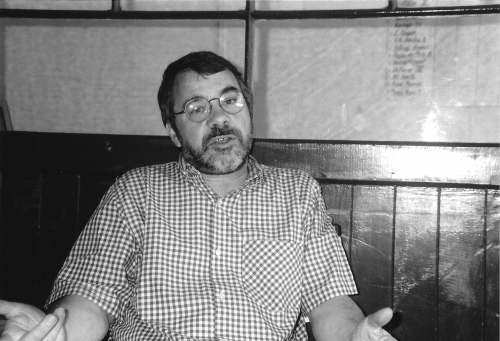

Claude Rouquet, L'Escampette, 8, rue Porte-Basse à Bordeaux, 1996 © cc

pour Claude

À la pointe du jardin, vers l’Ouest, vers l’au revoir, la rivière. La glaise des berges colle parfois si fort qu’on peut entendre le terrible bruit de succion lorsqu’un pêcheur s’y hasarde. C’est le passage de la plus élémentaire nature dans nos oreilles éteintes. Comment pourrions-nous encore croire qu’autre chose qu’une eau qui court puisse redonner un peu de force à celui qui glisse vers l’inéluctable. Nous ne saurions te le dire. Mais nous recueillons cette eau vive dans des flacons précieux & les versons le soir dans le verre de la nuit. Un peu de force reviendra. Soir après soir, matin après matin.

Plus près de la maison le tilleul où à l’ombre chanta l’amie du pays aux mille parfums. La circonférence du tambour témoignait du temps, nous aurions pu calculer le nombre de lettres nécessaires à une correspondance amoureuse ce jour là. Demain, lorsque nous comprendrons, le poète lira dans sa langue les mots de la disparition. Un verre de quinquina, une pincée de poudre d’escampette, voilà qui suffit à nourrir son homme si on y adjoint un livre de derrière les fagots. Le soleil disparaît dans le feuillage, il fait frais, l’air est rarement aussi pur, posons un plaid sur tes genoux fatigués.

Un poème discrètement intercepte un désir. On le trouve par avance dans l’œuvre d’un frère portugais qui rêvait le soir sur les hauteurs de Lisbonne avec un poète espagnol. Mémoire de l’être d’avant le temps, sans amertume, sans mur pour se protéger des vents violents de l’enfance qui s’en retourne toujours, qui remonte à sa source. Serré contre les visages aimés il n’y a pas de défaite, seulement de la tendresse, qui est parfois synonyme de désespoir. Le travail d’amitié ne saurait avoir de fin, le compagnon de voyage est un aimant dont même la mort ne saurait nous séparer.

Un parfum d’abîme, tout le monde veut l’oublier. Une âme cherche à s’envoler vers un nonciel doux. D’autres rivières baignent les pieds des poètes aimés, d’autres arbres ombragent leurs poèmes, vers le sud. Il est simple d’écouter de la poésie, comme manger & dormir. C’est une lettre au silence qui est tracée chaque jour avec les mots des autres, passionnément. C’est une lettre qui ne s’apitoie pas, qui donne simplement en partage ce qui lui semble essentiel. Énigmatique certitude car ce travail du noir devient celui du blanc dont toute une vie est l’unique sang, l’unique descendant.

Même l’amour ne peut empêcher l’arrêt du cœur. Chaque ami envoie un souffle de la main. Cela ne suffit pas. Continuer à chercher la lumière est la seule façon de poursuivre, du plus profond de la douleur. C’est un chant contre la mort. Ça ne guérit pas, ça touche les bords de l’âme pour continuer à vivre. La main qui tremble, il faut la réchauffer pour la calmer & le corps s’apaise. La tendresse joue de bons tours, nous somme encore des enfants & c’est irremplaçable cette gaieté soudain dans l’œil, ces mots de garnements & la voix des poètes qui portent chaque instant vers le prochain.

Le ciel se divise selon les saisons, la lumière tourne, elle se suspend à nos têtes parfois, c’est une semence pour l’espérance. Le vent se lève, le tilleul chante, le plancher grince sous les pas de l’aimée, une journée de pleine vie encore. Enlever, disperser la douleur est le travail quotidien. De la voix de l’un s’élève l’autre, c’est la grande affaire d’une vie, c’est tracer son cœur sur des feuilles si légères que le vent les emporte & les distribue à ceux qu’elles réveilleront. Un jour j’ai entendu une phrase devenir un poème, ce n’est pas un souvenir c’est de la vie active, c’est un casse-croûte pour l’avenir.

Chaque mois il faut tenir jusqu’au prochain mois, puis chaque jour il faut tenir jusqu’au prochain jour. Légers papillons, transparente peinture à la cire, plaque de thé comme une offrande, le couloir attire le jour & les essences rares. Rien ne bouge, sinon la mélancolie par avance. Gais compagnons, comment se défaire de soi-même ? Petite lampe dans la nuit, quelqu’un veille, attentif au moindre suspens du souffle. Le cœur passe avant tout, le jour va bientôt venir, le temps est si long, la vie est si courte, la tendresse dort auprès de moi, dis-tu. Mémoire du jardin des délices.

Une balançoire, une douceur d’enfant entre deux mêlées, entre deux crochets du corps souple. Sur les étagère les livres de Prix & les poches d’antan. Ce début de bibliothèque est le miracle d’une vie têtue. Je parle de la langue que tu as trouvée, que tu as partagée & dans le jardin, brisant le silence clandestin, le rossignol gringotte une façon de fado, cela apaise la douleur de partir. J’étais en train de te parler de visages aimés & de baisers partagés & j’ai songé que l’hiver venait toujours trop tôt, pour un être né le neuvième jour du huitième mois d’une rare année de treize lunes.

La demeure est maintenant dans le cœur des amis & près d’un ruisseau auvergnat où filent les fario à deux pas d’un buisson de mûres.

Claude Chambard

13 janvier 2015 – 13 janvier 2016