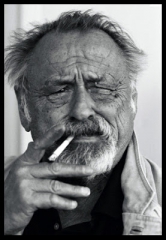

Vladislav Otrochenko « Apologie du mensonge gratuit »

DR

« Venise, ville de pierre, ville humide d’où l’on ne voit pas les montagnes et qui n’a rien du “petit bourg isolé” enchâssé dans le grandiose tableau de la nature et dont la poignée d’habitants ne se fait pas remarquer (tel est à peu près l’idéal de Nietzsche), Venise n’aurait pas dû, semble-t-il, attirer Nietzsche hors de sa Suisse bien-aimée. D’ailleurs, l’Italie elle-même ne l’en fit sortir qu’avec peine. Au début il n’y jeta que de brefs et prudents coups d’œil. En août 1872 il s’établit, à l’essai, à Bergame, et ne descendit pas plus au sud, parce qu’il craignait de s’éloigner des montagnes, de l’air des montagnes, des lacs des montagnes et des paysages alpins. Il quitta Bergame au bout de quelques jours – il s’enfuit à Splügen, un village suisse sur une route de montagne, et écrivit de là-bas au baron Carl von Gersdorff qu’il se sentait “tout à fait satisfait du choix de son séjour”.

Plus tard, errant à la recherche d’un endroit, il alla quand même plus au sud, s’enfonçant dans les profondeurs de l’Italie. Mais il ne se hâta pas d’aller visiter la ville fameuse, sur les îles de sa lagune. N’importe lequel de ses voyages vers le sud (à Rome, Naples, Sorrente) exigeait toujours, immédiatement après, un voyage vers le nord, dans les villes et villages alprestres… C’est Peter Gast qui l’invita à Venise ; c’était un admirateur et un ami dévoué, il s’adonnait à la composition musicale et avait une imagination active (quand Nietzsche perdit la raison, il eut plus souvent que d’autres l’impression qu’il faisait semblant d’être fou). Résidant à Venise, Gast avait invité Nietzsche maintes fois et avec insistance, mais ce dernier, sous divers prétextes – surtout parce qu’il craignait pour sa santé – refusait de faire le voyage. Finalement, Gast vint lui-même chercher Nietzsche sur les bords du lac de Garde, à Riva, et l’amena à Venise. Cela se passa en mars 1880. Il pleuvait à verse. Gast était horrifié. Il connaissait très bien l’influence catastrophique que pouvait avoir le mauvais temps sur Nietzsche, surtout dans une ville telle que Venise d’où sont absents les tableaux apaisants de la nature, où il n’y a que les eaux mortes de la lagune déversées dans les canaux. Mais il y eut un miracle. Ni la pluie, ni l’humidité, ni l’odeur de vase de la lagune, ni les rues étroites et noyées d’ombre – rien ne put éteindre l’enthousiasme que Venise inspira à Nietzsche.

Cet enthousiasme ne fut pas passager. Venise, où Nietzsche fit de nombreux séjours, l’attirait et le frappait tellement qu’il parlait de son coup de foudre avec la même constance que mettait Gogol à porter aux nues sa ville bienheureuse : Rome. Jusqu’à la fin de sa vie consciente, Nietzsche affirma que Venise était la seule ville qu’il pouvait supporter, la seule ville où il était heureux et où il se sentait toujours “bien et content”… Pourquoi ?

Répondre à cette question en disant quelque chose comme “Venise est sans conteste une ville magnifique”, c’est impossible. Pour Nietzsche, des “villes magnifiques sans conteste” (sans la multitude de toutes les conditions possibles et impossibles), ça n’existait pas.

Derrière ce miracle, il y avait quelque chose de vraiment miraculeux. La structure de Venise correspondait exactement à la structure mentale de Nietzsche. »

Vladislav Otrochenko

Apologie du mensonge gratuit

Traduit du russe par Anne-Marie Tatsis-Botton

Collection « Slovo », Verdier, 2016