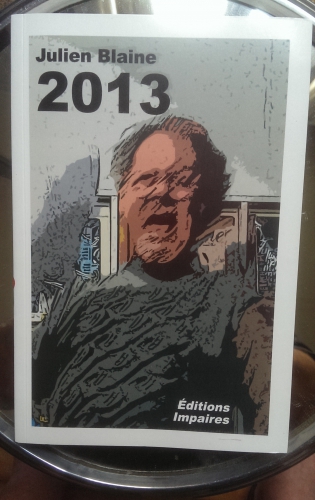

Julien Blaine, « 2013 »

Parce que je ne puis me décider, puisque reproduire une page, la recopier, serait une ineptie, voici le livre. Il faut se le procurer.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parce que je ne puis me décider, puisque reproduire une page, la recopier, serait une ineptie, voici le livre. Il faut se le procurer.

« On ose à peine le dire, mais c’est vrai : personne ne connaît le français, hors les Français eux-mêmes. Un Anglais sur deux lit le français, ils sont nombreux à le parler, d’aucuns l’écrivent et ils sont quelques-uns à prétendre – et qui les contredirait ? – que c’est la langue de leurs rêves. Mais pour connaître une langue il faut l’avoir oubliée, et c’est là une étape que l’on ne peut atteindre si l’on n’a pas inconsciemment absorbé les mots dès l’enfance. Lorsque nous lisons une langue qui n’est pas la nôtre, notre conscience en éveil attire notre attention sur le chatoiement superficiel des mots, mais jamais elle ne tolère qu’ils s’enfoncent dans cette région de l’esprit où de vieilles habitudes et des instincts enfouis, en les tournant et retournant, leur façonnent un corps bien différent de leur visage. C’est ainsi qu’un étranger possédant ce que l’on appelle une maîtrise parfaite de l’anglais peut écrire un anglais grammatical et un anglais musical – il écrira souvent, en vérité, tel Henry James, un anglais plus raffiné que celui des indigènes – mais jamais un anglais si inconscient que nous y sentions le passé du mot, ses associations, ses attaches. Il y a une bizarrerie dans chacune des pages que Conrad a écrites. Individuellement, les mots sont justes, mais leur assemblage a quelque chose d’incongru.

Donc, bien que le nombre de livres français lus chaque année par des Anglais soit sans doute très élevé, l’interprétation de ces livres, si on la soumettait aux critiques français, semblerait souvent étrangement loin du compte. De même, il est toujours amusant de voir ce qui plaît au goût français dans la littérature anglaise, ou de recevoir de leurs critiques quelque version étrange, un rien bancale, de réputations anglaises, quelque vision brillante mais fantaisiste du caractère anglais. L’extrême brio des vies de Shelley et de Disraeli racontées par M. Maurois provenait en partie de la nouveauté dont il les dotait. Une nouveauté d’autant plus frappante qu’il y avait là sans doute un grain de vérité masqué par la coutume.

C’est la nouveauté, et l’étrangeté, et le fait même que nous soyons conscients et non pas inconscients qui font de la lecture de livres français une habitude si répandue chez les Anglais, qui rendent la littérature française si stimulante, si revigorante, si neuve pour nos esprits. »

Virginia Woolf

Sur les inconvénients de ne pas parler français

traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf

précédé de Bravez l’interdit par Alberto Manguel

Coll. Le cabinet de lecture, L’Escampette, 2014

Lors de la remise du prix Batty Weber, 8 octobre 2014

photo © Sophie Chambard

« avec la chemise blanche

je mets une blanche écharpe

gesticulation pour me protéger

imparable tactique contre le sort

dans le bleu du ciel rayonne l’astre

l’univers est serein et impassible

fourmis et abeilles s’affairent

tout suit inexorablement son cours

je suis un pronom sans conséquence »

Lambert Schlechter

Je est un pronom sans conséquence

Phi, 2014

« Un chien sans laisse toujours traverse les coulisses. Où ai-je lu ce proverbe, pense-t-il ? Je déteste mon chien particulièrement depuis qu’il parle et prétend me dicter ma conduite, depuis qu’il s’est mis en tête et en voix de commenter le moindre de mes gestes, bref depuis qu’il me tient en laisse. Je n’ignore pas que tous les chiens, ou presque, tiennent leur maître (ou leur maîtresse, il ne faut pas écarter cette hypothèse) en laisse, c’est une image convenue et tout autant indiscutable, mais tous les chiens ne parlent pas ou, du moins, n’en font pas comme le mien étalage.

Le problème avec monchien c’est dit-il. Quand dit-il se permet une intrusion entre monchien et moi, quand il s’interpose entre nous, c’est grand vent de panique et de colère, tumulte et rage et je crois bien que l’animal dont les lèvres se retroussent sur des canines menaçantes, oui, je crois bien que l’animal le plus terrifiant, c’est moi. Dit-il.

(Sauf que mes canines, dit-il, un autre, c’est une fiction, un travail de faussaire, du grand art mais faux et usage de faux.)

Vous avez vu.

L’air de rien, hein.

Sournois dit-il. »

Michaël Glück

Mon chien

Illustrations Susanna Lehtinen

Cousu Main, 2013

« Écrire dis-tu, mais à mi-mots, tout bas, pour qu’entre nous quelque chose soit, quelque chose reste qui, lui, ne mourra pas. Un lien. Une mémoire. Fragile.

Et chaque mot que j’écris veut ça : que ce qui s’achemine et court ou même file en droite ligne jusqu’à l’évanescence, ne s’efface tout à fait et reste, même gommé, blanchi ou légèrement jauni, à l’intérieur de moi. En moi. Comme odeur qui s’accroche, intacte, à vos vêtements : slips, chapeau, blazer, pantalons et chemises qui, je le crains, finiront bientôt dans de grands sacs plastiques à fermeture Éclair, à moins que je ne les porte moi-même – je les porte moi-même.

Et chaque mot que j’écris – qui me maintient en vie et dans le même temps m’éloigne de la vie – me rapproche de vous. De toi Charles et de ton corps Armand, maintenant plus mince qu’un ballot de paille, un corps de petite fille ou la moitié du mien, corps vivant qui reste là : à moitié inconscient, flottant et flou, perdu et sans mémoire comme sont perdus et sans mémoire tes propres personnages, Sylvia. »

Antoine Wauters

Sylvia

Coll. Grands fonds, Cheyne éditeur, 2014

« Beaucoup de choses me font mal qui ne font qu’un peu de peine aux autres.

Nos ancêtres avaient de bonnes raisons de créer cet ordre-là et nous avons de bonnes raisons de l’abolir.

Il y a en effet beaucoup de gens qui lisent pour être dispensés de penser.

L’un conçoit l’idée, l’autre la porte sur les fonts baptismaux, le troisième lui fait des enfants, le quatrième lui rend visite au moment de sa mort et le cinquième l’enterre.

Pour réveiller le système qui dort en chaque homme, rien ne vaut l’écriture. Quiconque a écrit a trouvé qu’elle réveille toujours quelque chose que l’on discernait mal jusque-là bien que cela fût en nous. »

in Jean François Billeter

Lichtenberg

Choix et traduction

Allia, 2014

« Sende mir bitte

den braunen Mantel

aus dem Rheingau

in welchem ich vormals

meine Nachtwanderungen

machte

* * *

Envoie-moi s’il-te-plaît

le manteau marron

du Rheingau

dans lequel autrefois

je faisais mes promenades nocturnes »

W. G. Sebald / Jan Peter Tripp

« Nul encore n’a dit »

Bilingue, traduit de l’allemand par Patrick Charbonneau

Préface de Gilles Ortlieb

Fario, 2014

La gravure de Jan Peter Tripp représente Maurice

le chien de W. G. Sebald

« Saint Clément rapporte – et le récit s’en trouve au livre iv de l’Histoire ecclésiastique – qu’un jour l’apôtre convertit un jeune homme beau et violent. Cette phrase de la Légende dorée m’incline à regarder avec elle la toile de Francesco Furini, Saint Jean L’Évangéliste.

Le jeune homme, c’est vrai, est beau et violent, toujours (je le sais d’expérience, par blessures attribuées et reçues) y compris le plus doux, et les mots qu’il prononce ont souvent le tranchant d’un couteau ou peut-être les paroles prononcées ont-elles, quelles qu’elles soient, ce pouvoir élémentaire de couper, par qualité intrinsèque de section, miracle d’organisation, esprit de justice, et rien n’y fait pas même l’amour, le sexe peut-être.

Ainsi la parole a-t-elle toujours le pouvoir de nous couper à minima en deux, intérieur extérieur, nous sauvant ainsi de la folie première, du risque de nous confondre au monde ou à nous-mêmes à moins qu’elle ne revienne, esprit de grâce, pourtour de sainteté, peindre en nous l’image qu’elle nous propose, donnant ainsi au peintre, qui devient alors un parolier de peinture, la force improbable et sereine de ne nous séparer ni du monde ni de nous-mêmes sans pour autant nous jeter dans la noirceur muette, le fond de folie, l’obscurité obscure, le tremblement sauf que parfois nous sommes au bord et qu’il s’en faut de peu.

Ainsi quand la parole du parolier peint une image, la peint-elle à l’intérieur de nous-mêmes, sur fond de folie avec son bord de noirceur, son tremblement, son peu s’en faut et c’est le miracle de la peinture que de nous le faire voir à l’extérieur, sur le mur.

Ainsi le coude proposé de saint Jean l’Évangéliste peint-il à l’intérieur de nous-mêmes le coude, et la toile que je regarde, ainsi la regardé-je à l’intérieur de moi-même quand je la vois aussi devant moi peinte sur son fond de folie, bords de tremblement. »

Guy Walter

Outre mesure

Verdier, 2014

Saint Jean l’Évangéliste de Francesco Furini (Florence 1603-1646) est au musée des beaux-arts de Lyon

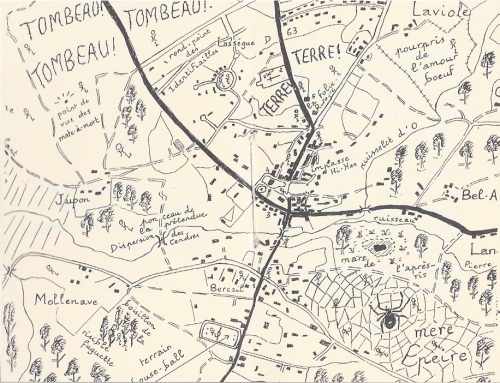

« Penché sur le plan d’Onessa il était pris de vertige, rappelez-vous, lecteur, et sa tête cognait le bois de la table.

Décollant du village la bouche et le nez il s’ébroua, cilla les yeux : un fil de bave reliait la maison natale au cimetière.

Il évoqua le cheminement fatidique de Limaçonne. Partie de Bercail la nuit de sa naissance, Limaçonne atteindrait le caveau familial le jour de ses obsèques. Il l’avait vue en décembre 91 longer la folie-Rivoyre, à cent mètres du cimetière. Malgré ses dix-huit heures de repos quotidien, elle arriverait à l’équinoxe d’automne. “Sus donc !” s’exhorta-t-il, “si tu veux devancer la mort, vas-y, sus !”

Il lambinait, il lanternait, il époussetait le secrétaire, l’armoire à glace, il éprouvait son image, il vétillait, “Et si je te disais visage ? – Natal ! – Dédoublement ? – Deux vies nettes ! – Et si le cercueil figurait la chambre ? – Hein ? !”, il éloigna le lit d’angle des murs qu’il frôlait, ménageant l’espace d’une délirante ronde d’endeuillés.

Le cercueil s’appuyait au buffet-bibliothèque. Il lui donna un coup de brosse. C’était un cercueil acajou de type “peace box Pallas”, en carton biodégradable issu du recyclage de ses propres livres. Un dépliement, un simple montage, et il entrerait en service, tel un colis postal. L’adresse s’y trouvait déjà.

Onessa via

Labouheyre

“L’emporterai-je ? Et si les Onessites jugeaient que nous faisons corps ? ils m’enseveliraient avec ? dans du vrai bois incorruptible ? Pas question ! Je le laisse !”

Le cercueil entre les bras, il inspectait la chambre. Et s’il s’était oublié quelque part ? sous forme cadavéreuse qui sait ? Les morts, ça s’oublie !

Il posa le cercueil contre la table de nuit, écarta la mystiquaire qui le protégeait des razzias de la clique céleste : personne ! le gang divin l’aurait-il ravi en plein sommeil ?

La porte ouverte il fit volte-face, avisa le cercueil : “Je l’emporte ? je le laisse ? je le laisse”.

Il courut à travers la chambre comme un fou rire. L’instant d’après il sortait résolument, le cercueil sous le bras. » […]

Michel Ohl

Onessa

Schéol, 1993

Voir également l’Affiche n°9 publiée par le bleu du ciel

http://editionlebleuduciel.free.fr/affiche9.html

Michel Ohl, né le 5 décembre 1946 à Onesse-et-Laharie,

est mort le 20 octobre 2014 à Bordeaux.

« Elle était belle, je crois. Sur les photos je la vois fine, élégante, en dépit de moyens modestes et des problèmes de vue qui la contraignaient à porter en permanence de fortes lunettes. Je me la représente avec un genre et une simplicité qui me plaisent chez les femmes en général. Qui sait si je n’en serais pas tombé amoureux moi aussi. Je n’avais pas neuf ans quand elle est morte et je ne pense pas avoir vécu assez longtemps auprès d’elle pour refouler tout à fait des fantasmes incestueux. Je ne l’ai jamais vu nue, ou je ne me souviens plus. Mais je le regrette. Le seul bénéfice produit par son décès prématuré, si c’en est un, c’est d’être morte encore belle. Et l’amour dont mon père l’a entourée quand ils se sont connus et jusqu’à sa fin est probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa courte existence.

Je ne l’ai pas vu nue, par contre je l’ai vue pleurer, pleurer désespérément lorsqu’elle reprochait à mon père une incartade dont pourtant il se défendait, pleurer quand pour m’amuser je me cachais et qu’après m’avoir longtemps cherché, appelé, elle ne me trouvait toujours pas, pleurer doucement tout en continuant à s’activer dans la maison, pour rien semblait-il, et cela me bouleversait mais je n’osais m’immiscer dans ces intimes et profondes tristesses qui la saisissaient parfois brusquement. »

Bernard Ruhaud

L’Inoubli, suivi d’un Épilogue

L’Escampette, 2014

« La dérive sans frein de la pensée, de la possibilité — toujours oblitérée — de la pensée, voici, en fin de présent, ce que l’activité humaine globale ne cesse de tuer socialement en chaque individu. Je te devine sourire. Tu es montée aux branches d’un pommier, et, en bas, tes amis s’affolent un peu. Il y a de quoi s’inquiéter avec plus de précision qu’au sujet des vicissitudes du progrès et des pollutions en chaine. Tu as abandonné la lecture de cette lettre à la phrase précédente, décidée soudain à aller contempler les falaises proches. Y aura-t-il un goéland blessé qui tombera, comme une feuille morte, comme une feuille blanche, comme une image, jusqu’à devenir invisible sous la neige des mots ? L’oisiveté totale n’ “existe” pas — exactement pas plus que la fausse immobilité des pierres, ou que l’acte gratuit — et je pourrais imaginer de m’en prendre à ce qui, dans tout processus d’activité, engendre des distorsions en chaine de la pensée jusqu’à faire de celle-ci l’esclave de son possible. J’établirais alors comment ce possible de la pensée, à toujours être socialement rejeté, différé, devient effectivement possibilité réussie de l’esclavage — et les différents aspects de tout ce qui constitue le travail, je les mettrais systématiquement en cause en tant que principes et manifestations d’inertie du possible. Mais je me moque de l’inertie du travail. »

Serge Sautreau

« Paris, le 4 novembre 1973 », in Hors

Christian Bourgois, coll. Froide, 1976

Serge Sautreau est né le 16 octobre 1943 à Mailly-la-Ville dans l’Yonne. Il est mort le 18 mars 2010.

À quelle heure t’ai-je écrit vers le soir ?

« Quand par la baie pulvérisée toute d’eau, une brume en tufeau de mouettes lasses resserrait l’horizon devers la Manche d’or à la colonne de ses lampes — fanal de première enfance et chapiteau de triangles ouvrant sur la maison —, encore qu’il fût tard pour me mentir l’abandon, mâchant pesamment les bœufs (blancs) aux pas cassés des guérets entretenaient un vertige de cette boucherie d’élans en halètement du soir et les moucherons, veufs aussi, mêmement voués au charme suicidaire des menthes en peine, j’ai prié la nuit de me tuer au matin, parce que sans toi j’ai peur, de la mort. »

« Pourquoi la mort, si fort ? » ai-je tracé de buée tiède encore d’une communion à l’aube des foins de fille au dos de la maison, sur une ardoise atteinte ; palimpseste et marelle pour savoir, ce qui fut de nos jeux solitaires…

Et, m’étant livré à pareille ascension, sans plus de nos magnoliers bleus près le club des sacrifices, je me suis prémuni contre ce vide de l’âtre, m’évitant un crime, où tu vis Mallarmé paraître lent, un peu, au long d’une échelle dressée qui me fit préférer l’écriture à l’astre sans homme. Tapi au recoin d’un corps de pierre à l’odeur de maman, où bombille l’essaim d’insectes qui piquent, j’ai imploré, quel diable de première famille ? pour tout en vie, me mourir…

« T’entendrai-je frapper à la porte de cuir ? » Dans la chambre malade depuis que tu n’es plus, à la mesure des vins — sexe ballant, remugle de linceul —, je répugne au pacte de l’amour perdu.

Et seul un homme seul s’habille vers le soir pour aller sur la route…

Dominique Preschez

Vers le soir

à Passage, coll. « Les Galées », 1983