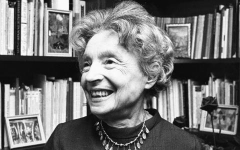

Nelly Sachs, « Lettres en provenance de la nuit »

« Le 16.4.51. Ne pas presser la fin. Mais une fois que la nostalgie a allumé la lumière par les deux bouts – quoi alors ?

Toujours vécu au comble de la ferveur. Étant enfant pendant les nuits avec les terribles soleils dorés. Crucifiés de noir. Les parents, les bien-aimés cherchés toute la nuit dans l’angoisse. Des promenades au zoo dans le soleil du soir. Lumière de supplice. Tout à coup un pré reconnu. Sorti d’où ? Une chanson, un parfum. Toujours été sujette au plus lointain. L’angoisse à l’école, de donner à voir mon étrangeté. Toujours retranchée. La chérie chantait… y passent les cygnes… à force de chant elle faisait si doucement monter l’eau sombre du repos du sommeil enfantin – toi ma mère !

Mon père apportait des poires dans ma fièvre – mon père et la musique – un menuet de Rameau. Danse – danse les yeux fermés, beaucoup de larmes étaient à l’intérieur et les yeux de désert d’Israël – ce terrible amour à un cheveu de la mort – beaucoup de maladie – la guerre – mon père ta souffrance et tous les secrets de tes derniers jours – des forces qui devaient venir à moi – ta bénédiction – puis le temps de l’horreur – silence – sauvée ici en Suède avec la plus chère et souvent comme morte avec elle. Toujours vécu à l’extrême limite – entrainée à mourir. Aimer c’est s’entraîner à mourir. »

Nelly Sachs

Lettres en provenance de la nuit – 1950-1953

Traduit de l’allemand par Bernard Pautrat

Allia, 2010

Merci à Marie Van Moere

« Je me dis qu’il faudrait inscrire dans toutes les constitutions du monde le droit imprescriptible de chacun à revenir quand bon lui semble sur les hauts lieux de son passé. Lui confier un trousseau de clés donnant accès à tous les appartements, pavillons et jardinets où s’est jouée son enfance, et lui permettre de rester des heures entières dans ces palais d’hiver de la mémoire. Jamais les nouveaux propriétaires ne pourraient faire obstacle à ces pèlerins du temps. J’y crois fort, et si je devais renouer un jour avec l’engagement politique, je me dis que ce serait l’unique point de mon programme, ma seule promesse de campagne… »

« Je me dis qu’il faudrait inscrire dans toutes les constitutions du monde le droit imprescriptible de chacun à revenir quand bon lui semble sur les hauts lieux de son passé. Lui confier un trousseau de clés donnant accès à tous les appartements, pavillons et jardinets où s’est jouée son enfance, et lui permettre de rester des heures entières dans ces palais d’hiver de la mémoire. Jamais les nouveaux propriétaires ne pourraient faire obstacle à ces pèlerins du temps. J’y crois fort, et si je devais renouer un jour avec l’engagement politique, je me dis que ce serait l’unique point de mon programme, ma seule promesse de campagne… »