Wu Ming-yi, « Le Magicien sur la passerelle »

DR

« Quelquefois, monsieur T’ang venait nous acheter des livres, il examinait avec soin toutes nos piles avant de choisir ceux qu’il voulait. La plupart des livres dont il faisait l’acquisition étaient en anglais, simplement je n’ai absolument pas leurs titres en mémoire étant donné que je ne connaissais pas encore l’alphabet latin. Mais le fait que monsieur T’ang puisse lire des livres en anglais était pour moi quelque chose de prodigieux, je crois qu’à part peut-être le patron du magasin de disques “Columbia”, personne d’autre n’était capable de lire l’anglais au marché. Il rangeait les ouvrages nouvellement acquis sur les étagères d’une bibliothèque qu’il avait lui-même fixée près de sa salle de bains. Quand je me rendais dans sa boutique, j’avais soudain l’impression que ces livres étaient flambant neufs, comme s’ils étaient devenus d’autres livres, tout autres de ce qu’ils étaient quand ils étaient chez nous.

Ses livres en anglais, mon père allait les acheter auprès des A-tok-a*, pour la plupart des Américains qui vivaient majoritairement sur le mont Yangming ou dans le quartier de Tienmu. Mon père disait qu’ils allaient quitter Taïwan et qu’ils vendaient tout : livres, meubles, vêtements… De nombreux amateurs d’antiquailles avaient l’habitude d’acheter les vieilleries des A-tok-a. Mon père s’intéressait, lui, à leurs bouquins en anglais. Il arrivait aussi que les gens meurent en laissant plein de livres, mon père prétendait qu’il n’était pas difficile d’obtenir ces ouvrages au rabais, car les familles acceptaient facilement de vendre, de crainte que conserver ne leur rappelle trop l’être disparu, et en conséquence ne discutaient pas du prix offert.

Je n’ai jamais vu monsieur T’ang lire les livres en anglais car la plupart du temps sa porte était close et personne d’autre ne l’a jamais vu faire non plus, tout comme personne ne l’avait d’ailleurs réellement vu confectionner ses costumes. C’était comme si quelqu’un l’aidait en cachette, et comme si, par magie, une fois terminés, les costumes étaient repassés, sans faux pli et droits comme des pinceaux, puis enveloppés dans des housses en plastique légères et transparents accrochés sur de solides cintres en attendant d’être emportés par un client.

En ce temps-là, je me promettais que quand je serais grand je demanderais à monsieur T’ang de me faire un costume. »

* expression qui désigne les « Occidentaux » en taïwanais.

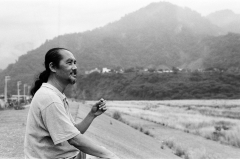

Wu Ming-yi

Le Magicien sur la passerelle

Traduit du chinois (Taïwan) et postfacé par Gwennaël Gaffric

L’Asiathèque, 2017

https://www.asiatheque.com/fr/book/le-magicien-sur-la-passerelle