Frédéric Boyer, « Peut-être pas immortelle »

© : P.O.L

« Quelqu’un l’aurait-il vue cette vie qui à jamais ne fut et qui serait pourtant ? À l’époque où la terre s’embrasa quand nous étions les plus solitaires des vivants.

Et le froid est venu tout à l’intérieur de moi, comme un signe d’impatience messianique quand nous aurions voulu donner à l’autre plus que nous n’avions.

J’espère malgré tout que nous pourrons avoir de temps en temps des nouvelles l’un de l’autre. Mais ce n’est pas certain, tu t’en doutes, n’est-ce pas ? Par un retournement étrange, souvent, la pensée de la séparation n’éveille en nous que davantage d’attachements. Un bref instant dans lequel disparaissent tous les autres possibles mondes.

Et tu pleurais doucement

ces choses que tu appelais de tes vœux en riant. »

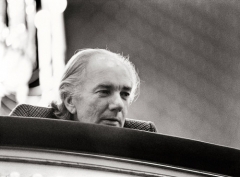

Frédéric Boyer

Peut-être pas immortelle

P.O.L, 2018